2025/8/2のスナップショット

ヨドバシカメラに出向いて、OSMO360とMIC2トランスミッタを購入してきた。これはすごいかも、本体でプレビューもできるし、再生もできる。画質や使い勝手はしばらくフィールドトライアルして確認してみよう〜

これまで、車両に搭載して動画を撮影している。使用している機材は、GerminのVerb360という360°カメラと、GoProの古いアクションカメラ(たしかHERO3とか)。昨年のレース、バックを撮影していたGoProが電池切れして、途中で脱落。30分持たないのはなかなか厳しい。電池パックの日付を見ると、2015年製。あ〜、これは寿命かなぁ。とりあえず、満充電して、どれだけ撮影できるかバッテリのベンチマークが必要だなと。後日やってみよう

(9/14 やってみた、ちゃんと充電してあげれば1時間は録画できている。こっちのカメラは続投かな)

それとは別に、360°カメラ、すごい短い期間で販売停止になってしまったVerb360。ステッチに難があるけど、信頼性高く撮影できていた。最大5.7kでの撮影で、2Dで4Kで出力には360°での解像度が欲しいところ(全然足りてない)。そこで8K 360°撮影ができる、先日発売されたばっかりの、DJI OSMO360を導入しようと考えている。初物狙いで後悔することもあるけど、ツールサポートが良くて、GPSデータを取り込んで速度なども2D動画に張り込める。Insta360はダメっぽいから。

バッテリ電流制限がきっちり動き出したので、トルク向上のためにパラメータチューニングその2。q軸に流す電流を拡大して、相電流 0-pを150A程度まで拡大、+25Aの増量。計算上の電源電圧をいじっての過変調のパラメータをいじって、さらに電流を流せる様に。これだけやって、10V時のベンチ無負荷状態で、回転数 3970rpm。どんなけ回すねん。

バッテリ電圧の低電圧/過電圧の検出とモータ制御停止のロジックを追加。5.5Vを下回る、15Vを上回るで、モータ制御を停止。これで諸々壊れることはないだろう。と思いたい。

電源のブレーカの遮断特性と、昨年・2024年のログを確認。昨年は2ラップ目の最終コーナでブレーカがトリップしているので、その遮断特性を確認。ブレーカの仕様通りに動作していることがわかった。これにあわせて、バッテリ電流制限を緩めるブースト制御を企画。その組み込みとデバックを実施。きっちり制御できている!これで本番に臨む。。とデバックしていたら、ヒートシンク70度deg、風あてないとあかんかった。60mm FANを回しておく。

次は、バッテリ低電圧でモータ駆動を止める仕組みを組み込むべし。今まではインバータの電源が落ちていたので組み込んでいなかったのだ。色々とやることあるね〜。

重たい頭をふりふりして、パラメータチューニングを始める。電気角度推定を、60°ごとのホールセンサから行なっている。それゆえに本来の電気角度とは誤差を持つ。ホールセンサからの割り込みを受けて角度をセットし、同時に16bitタイマで補間している。それ故に遅れが発生する。そこで、電気角度のオフセットする仕掛けを用意している。そのオフセットを調整して、トルクが一番出る値を実験的に求める。

黙々と値を変更しては、測定を繰り返して、2025年版の値が出た。プラスの補正値で最大効率点が出ている。遅れ補正であれば、マイナス値になるはず。これは、進角制御を行なっていることにならないか。進み方向におよそ15°(rad/sでは1.0程度)。文献によれば15°程度の進角が最も効率がよくなるとの話題もある。

バッテリ電流をPIフィードバック制御で制限する仕組みを、2023年に突貫で組み込んだのだけど、色々と調子が悪い。これをデバック。基本に忠実に、フィードバックは常時実施するように変更し、アンチワインドアップも組み込んでみた。その結果、制限電流付近の制御がおかしくなる現象が消えた。きっちり70Aで制限かかるようになったので、安心できそう。

なんでアンチワインドアップって必要なの?

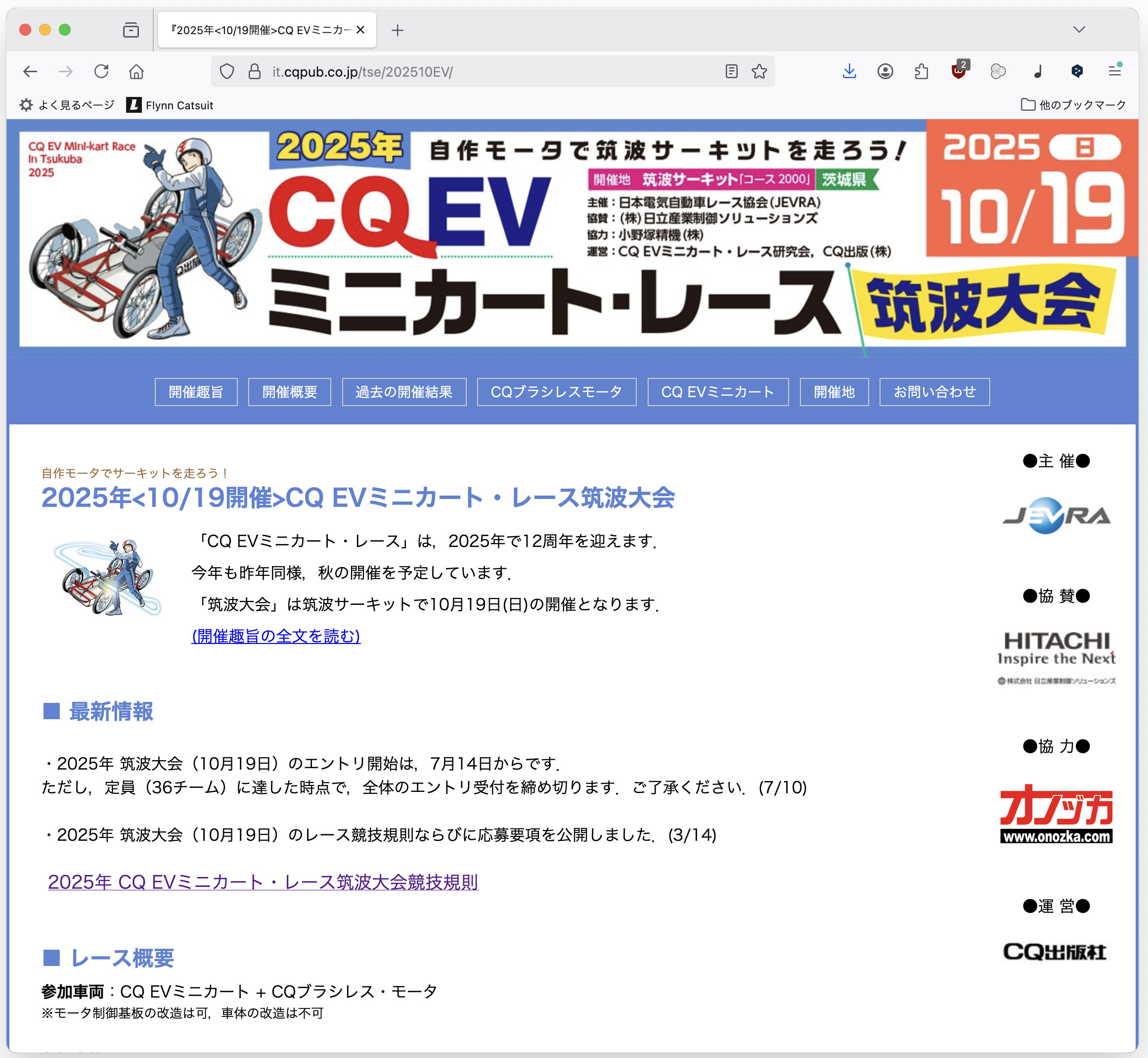

ふと、CQ出版社の2025/10/19筑波大会のページを見てみたところ、「参加申し込み」が消えているではないか。36チームの枠がすべて埋まった模様である。

2025/8/2のスナップショット