ホゲフガな部屋 2025年04月

[2025年03月]

[2025年05月]

[INDEX]

へやがガランとした所で、20うん年ぶりに自宅内LANのケーブル工事。自宅内LANやっと完成した。WiFi APを設置しておく。

ウーファーの箱の間に600mmの間隔をあけて、その間にレコードプレーヤなどを設置するラックをおく。天面にレコードプレーヤのトーレンス TD160 Super、その下段にRME UFX2、その下に差動無帰還パワーアンプ3台を置いて、オーディオシステムを構成。

ゲイン不足であることは承知のうえ、レコードプレーヤからの出力を、UFX2 Inst入力(1MΩ受け)にいれて、ゲインMAX(50dB)でレコード再生。RIAA特性は、PC側ソフトの10バンドEQで再現する。ヴォーカルの生々しい歌声が聞こえてきた。鳥肌もの。惜しいのはゲインが若干不足していること。ローノイズヘッドアンプを設計しようか。

まだ片付ける必要のある箇所はあるけど、タイムアップ。

まぁ、いろいろと不用品(ゴミともいう)が出るわ出るわ。親父が使っていた我が家で最大級の部屋で、オーディオ部屋を大整理。4/26に帰ってきて、それからず〜っと整理の連続。ダメになってるのか不明の真空管、、二箱+αも整理。

本日、おかんが、大手オーディオ販売店に引き取りをお願いしてたので、引き渡しを決行。本当は先週だったのだけど、それはダメ。と日程をずらしていただいた。という紆余曲折もあり〜の。13時に来訪いただき、そこから搬出大会。DIYしてた真空管アンプの大半(RIAA イコライザ、プリアンプ、マルチウェイ用のパワーアンプあれやこれや(6CA7, 6550A, KT88, 300Bとメーカ製の2台)、

DIATONE AS-3001らしきスピーカユニット、、だけと背面の板が欠品。お店の兄さんとびっくり。専用アンプは脇にどかされてた。

ダイヤトーン P-610DAらしきユニットが入ったスピーカエンクロージャ、片側しかないフルレンジの箱2つ。

大物は、JBL 38cm 1発がマウントできるバックロードホーンのエンクロージャ JBL 4530SF。これにP-610DAが2つ無理やりバッフル板を介してマウントされたもの。音出してみたけど、モコモコしてバランス悪かった。あと、ホーン511とドライバー806-8A。やはり375+2395に軍配があがる。で音一発で決め。

その他、オープンリールデッキ x2(AKAI GX-400D PRO、ティアック)と、僕の不要なPA用品(Onyx 1640i、KRK V4S2、リバーブユニットなど)も。あと、真空管2箱+ジャンク球。

二往復でなんとか積み切って、15時を半分ほどまわったごろ見送り。

オーディオ部屋に残ったものは、3wayスピーカシステム用のウーファー JBL 38cm、ミッド ドライバー JBL 375+ホーンレンズ JBL 2395、ツイータ JBL 075改造(レンズ部を真鍮削り出し品に変更)。とパワーアンプ エレキットの6L6GCシングル、2A3シングル(シャーシDIY)の2台。

3wayスピーカシステムは、先日まで夜鍋して作成した差動入力のパワーアンプで駆動。チャンネルディバイターはRME UFX2内蔵イコライザ機能で実現するのだ。

実は、前日の4/28の夜、仮組して音をだしてみた。ダンピングの効いた低音に、艶やかのボーカルを再現できていた。。録音の良し悪しも良くわかる。特に高音域の処理がどのようになされているか。ターンテーブルのベルトを交換して、レコードも再生してみた。親父DIYのフォノイコライザは、イコライズできていなかった。あかんね〜。を PCの10バンドEQで合わせ込んで聞いてみる。まだまだ調整が必要だけど、懐かしいレコードから出てくる音は、デジタル音源にはない味わいが。

まだまだ、不用品(ゴミ)が残っているので、目処をつけたら、関東に戻るつもり。次は夏かな。フォノ用のヘッドアンプを用意してみるか。

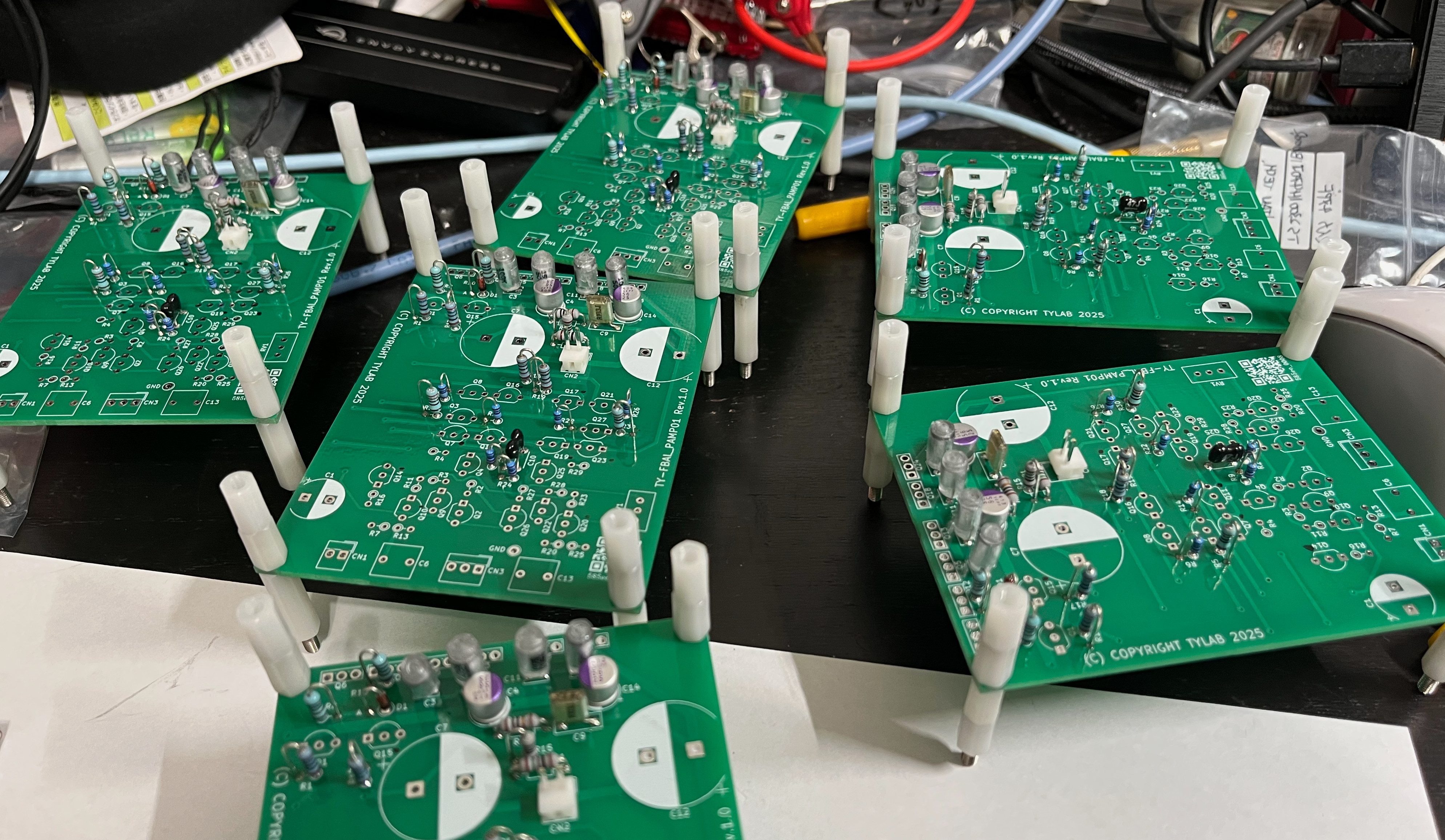

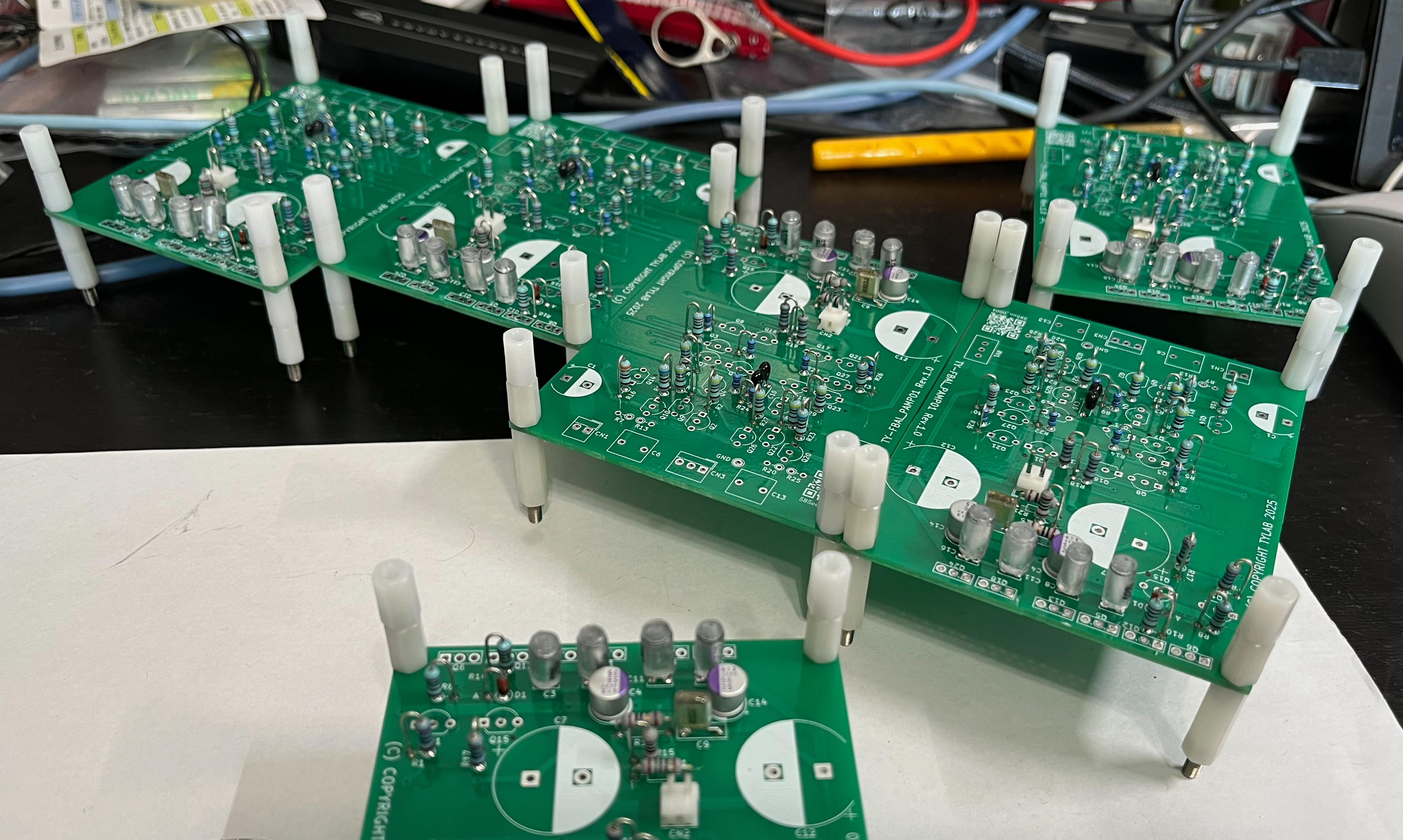

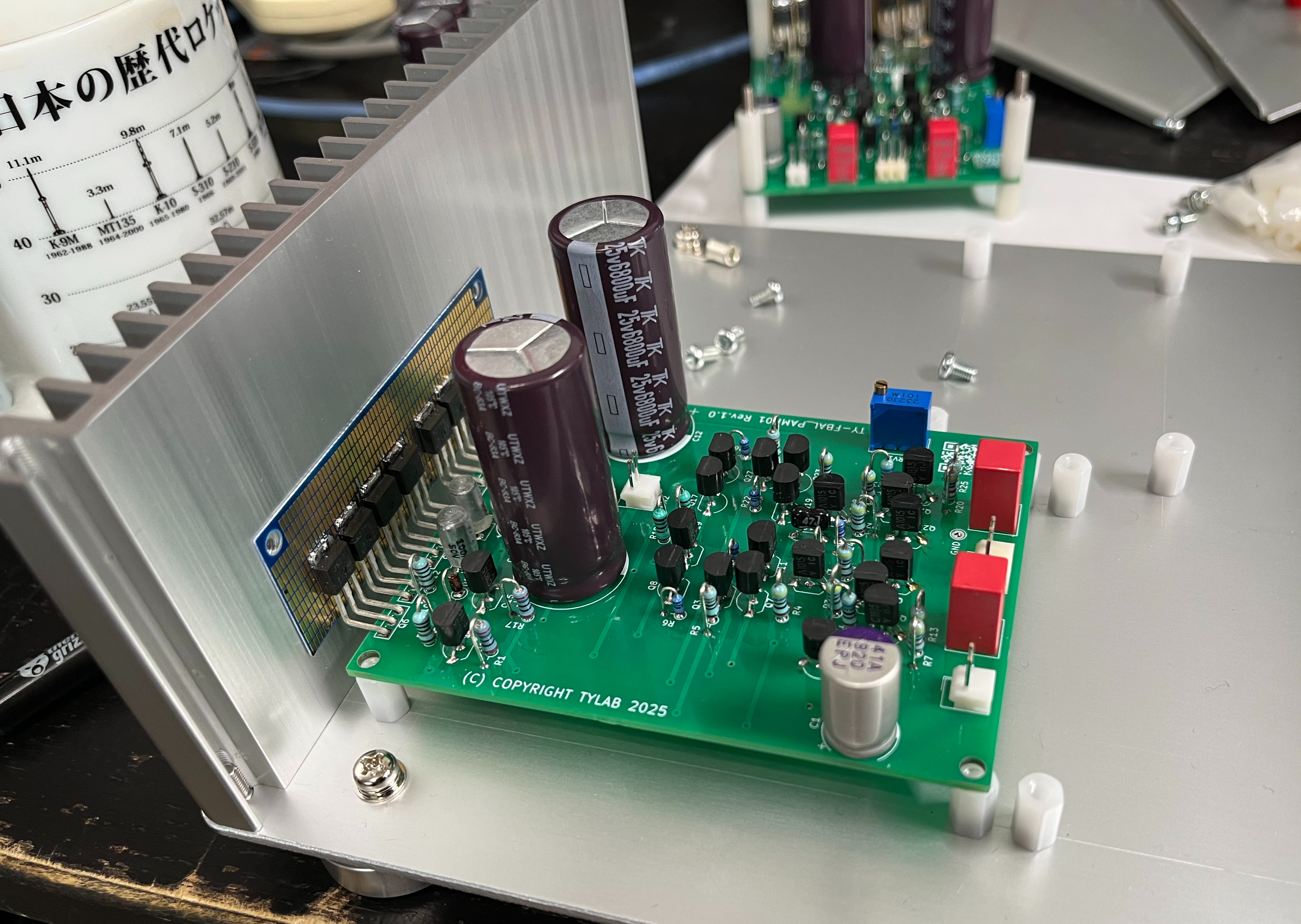

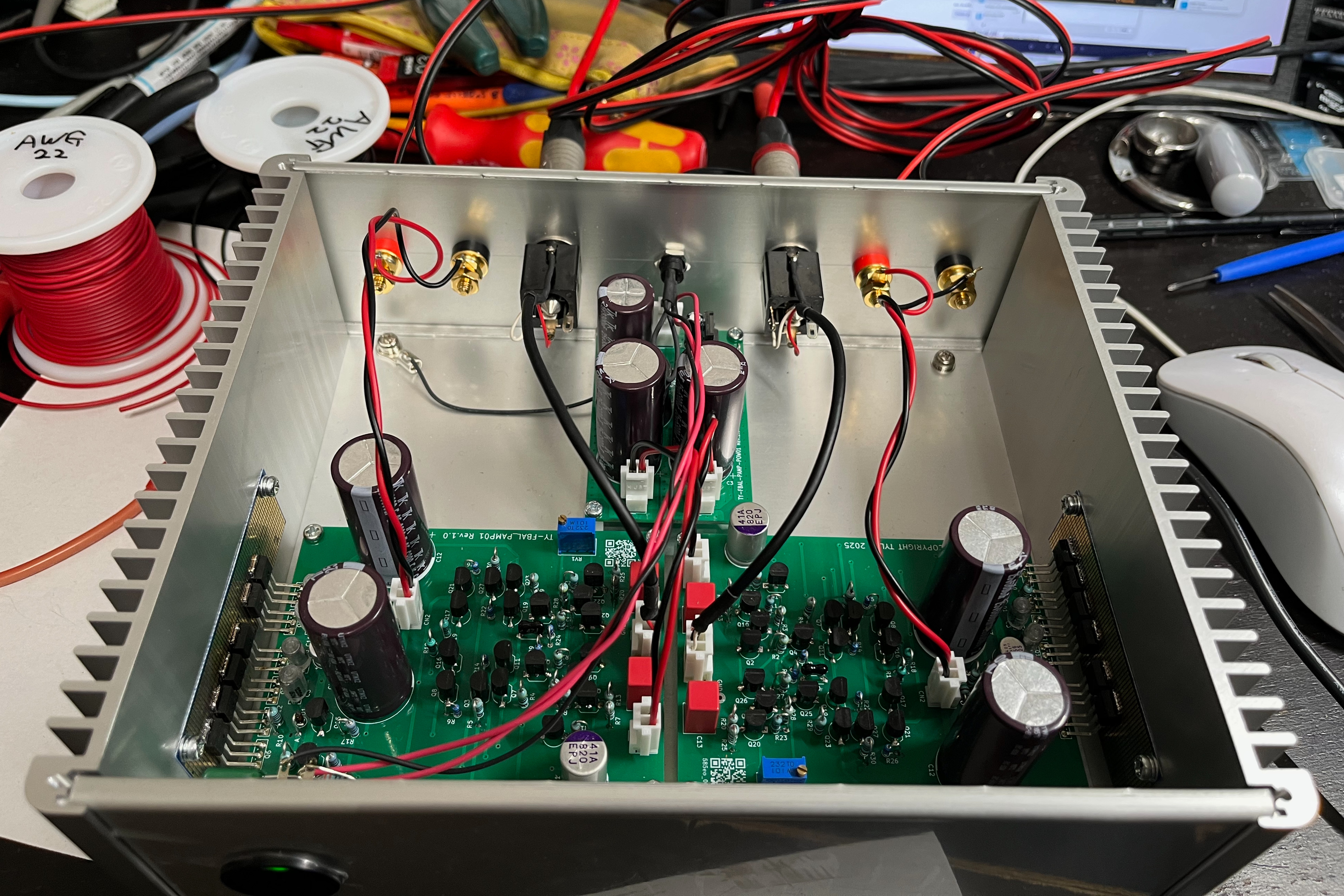

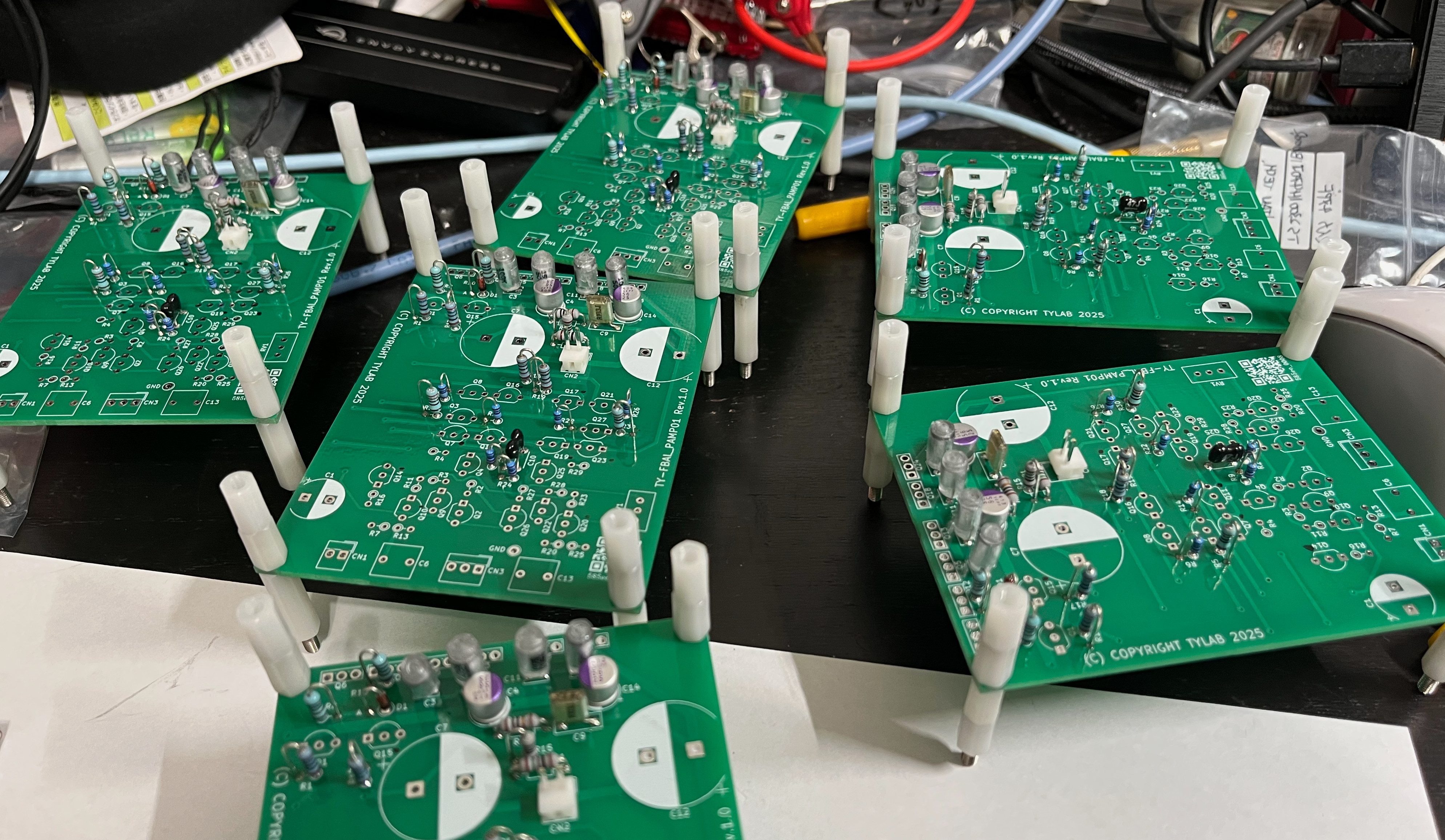

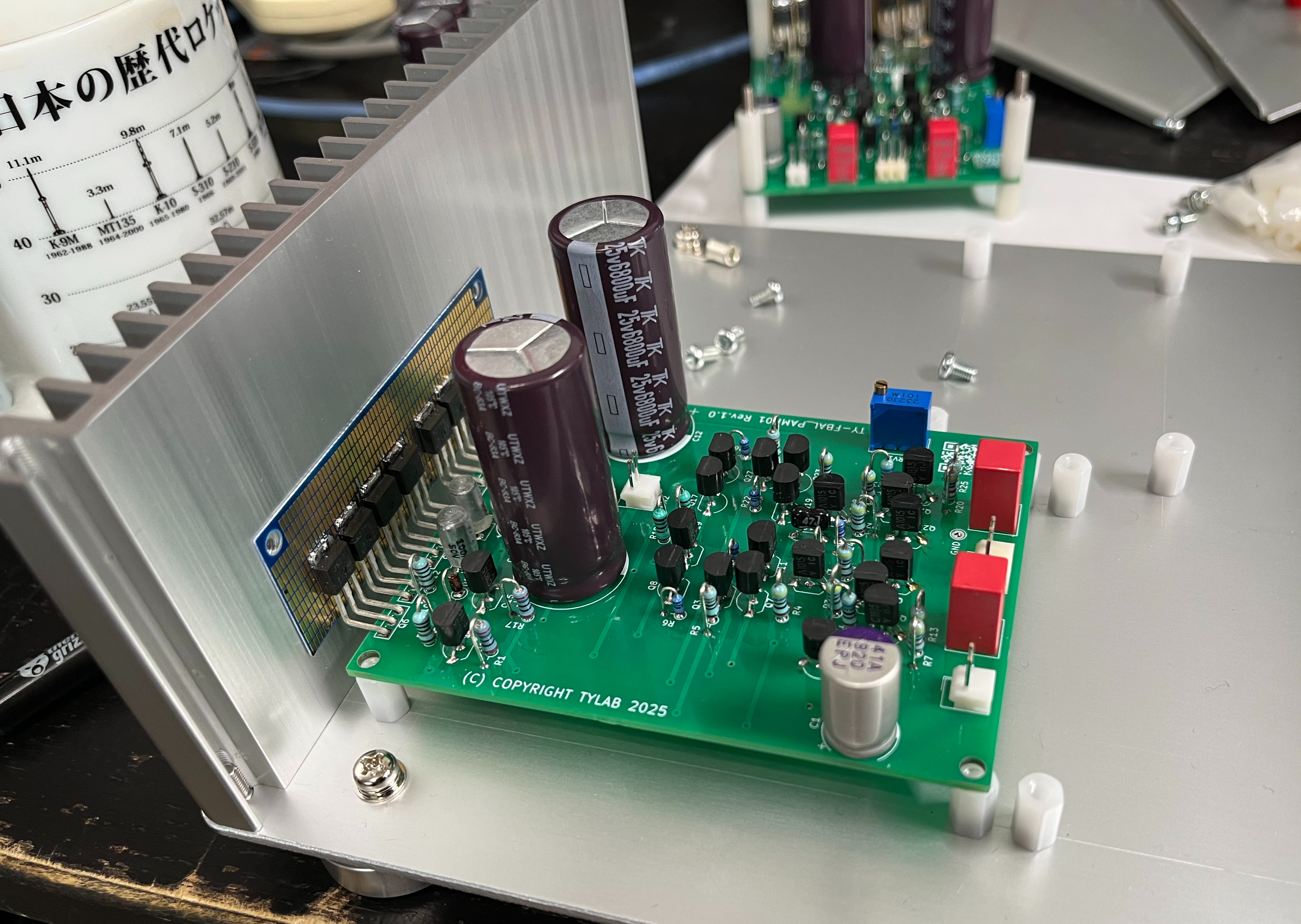

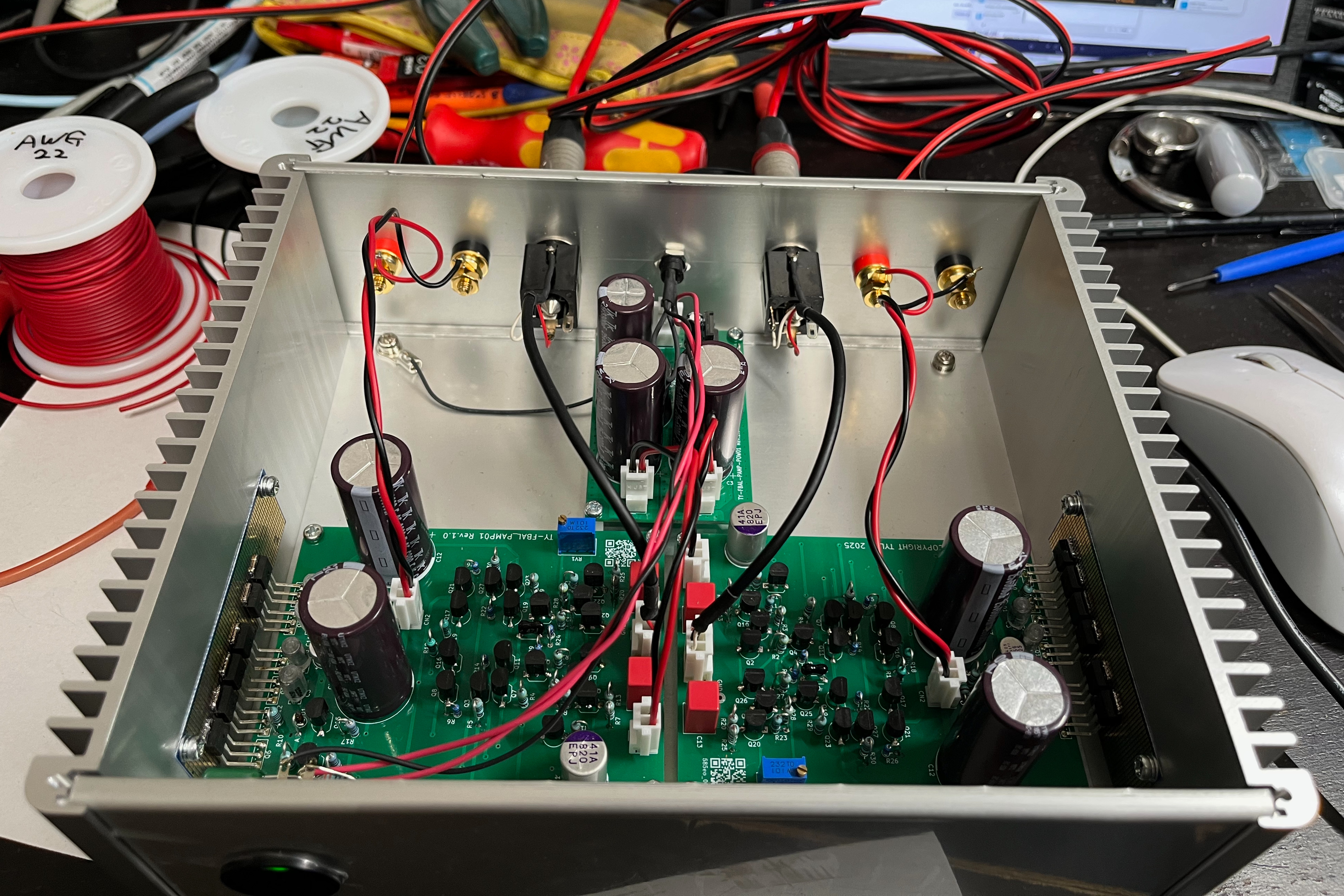

残る1台のケース加工を終えて組み込み完了。音出し確認、3台ともにOK。ようやく実家に送るモノが用意できた。都合4台のパワーアンプ。

でもな、いまの部屋の2wayにはあと1台アンプが不足するねん。ぼちぼち組むか。

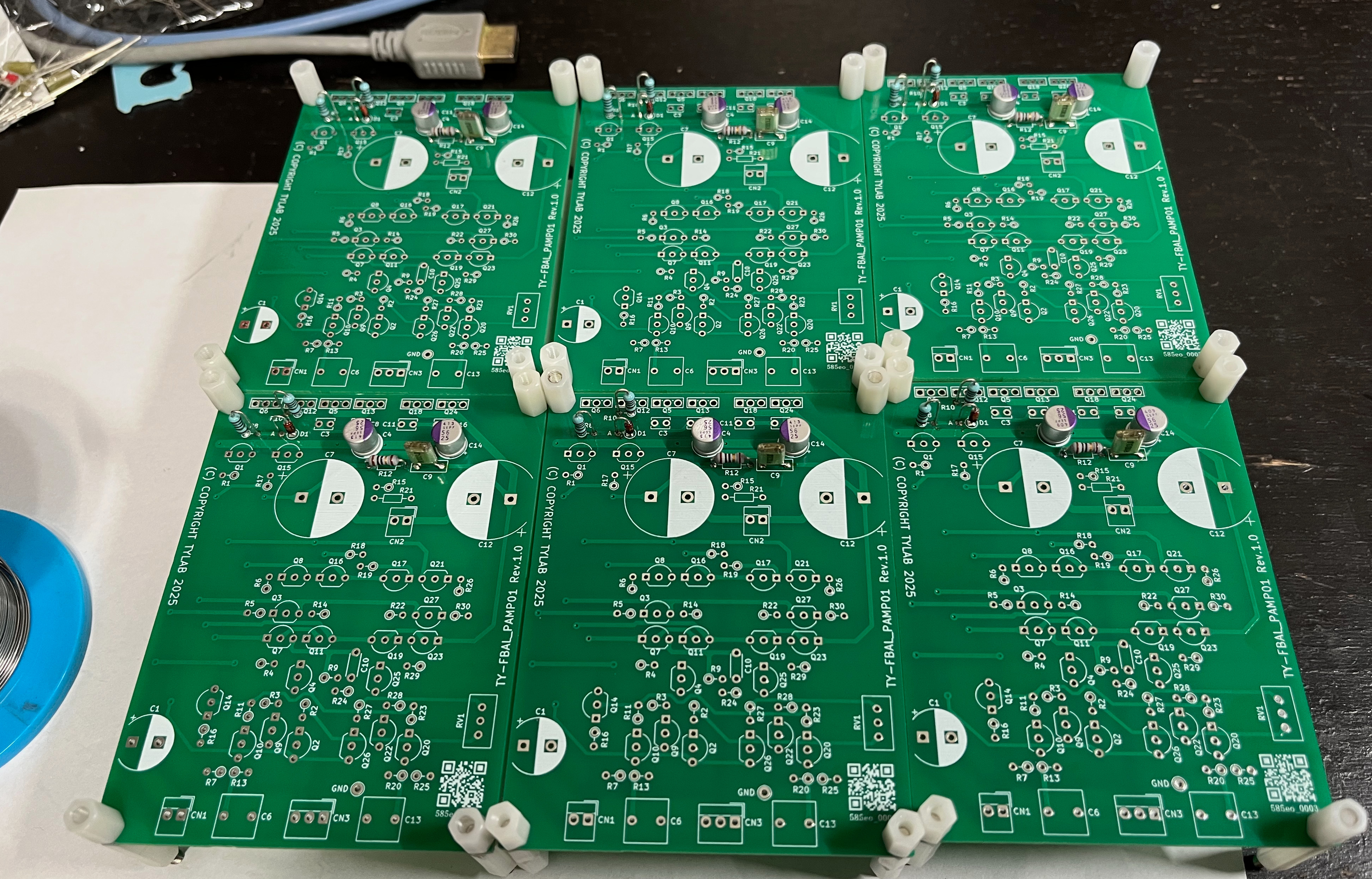

ようやく2ペア分のケース組み込みまで完成した。あと残るは1ペア。がんばるぞ〜。音出しは後日。

おかんから電話、オーディオセット売り払うとの連絡。。ちょっとたんま。マルチウェイのスピーカはとっておいて下さいな。。レコード盤もとっておいてくださいな。

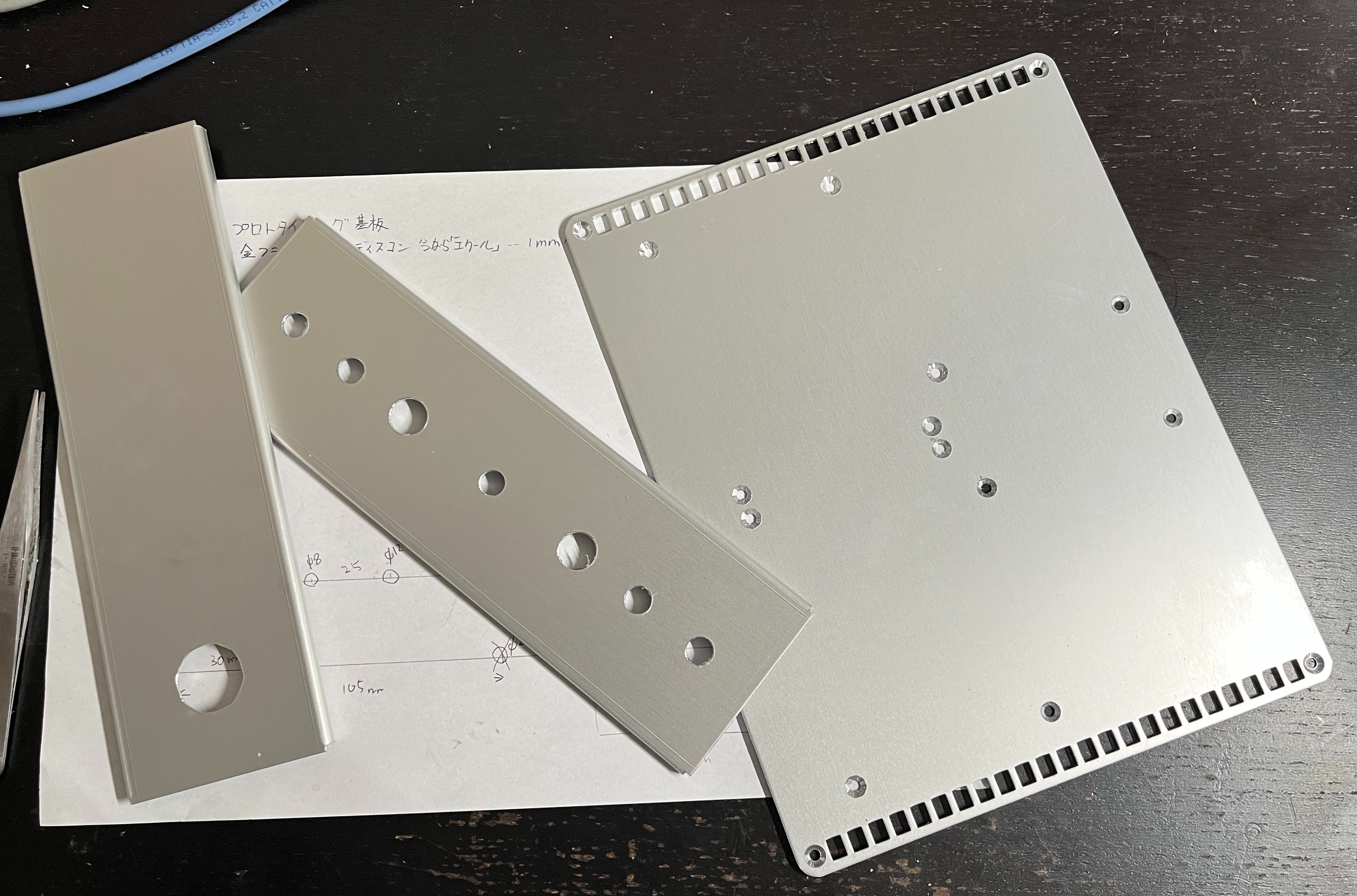

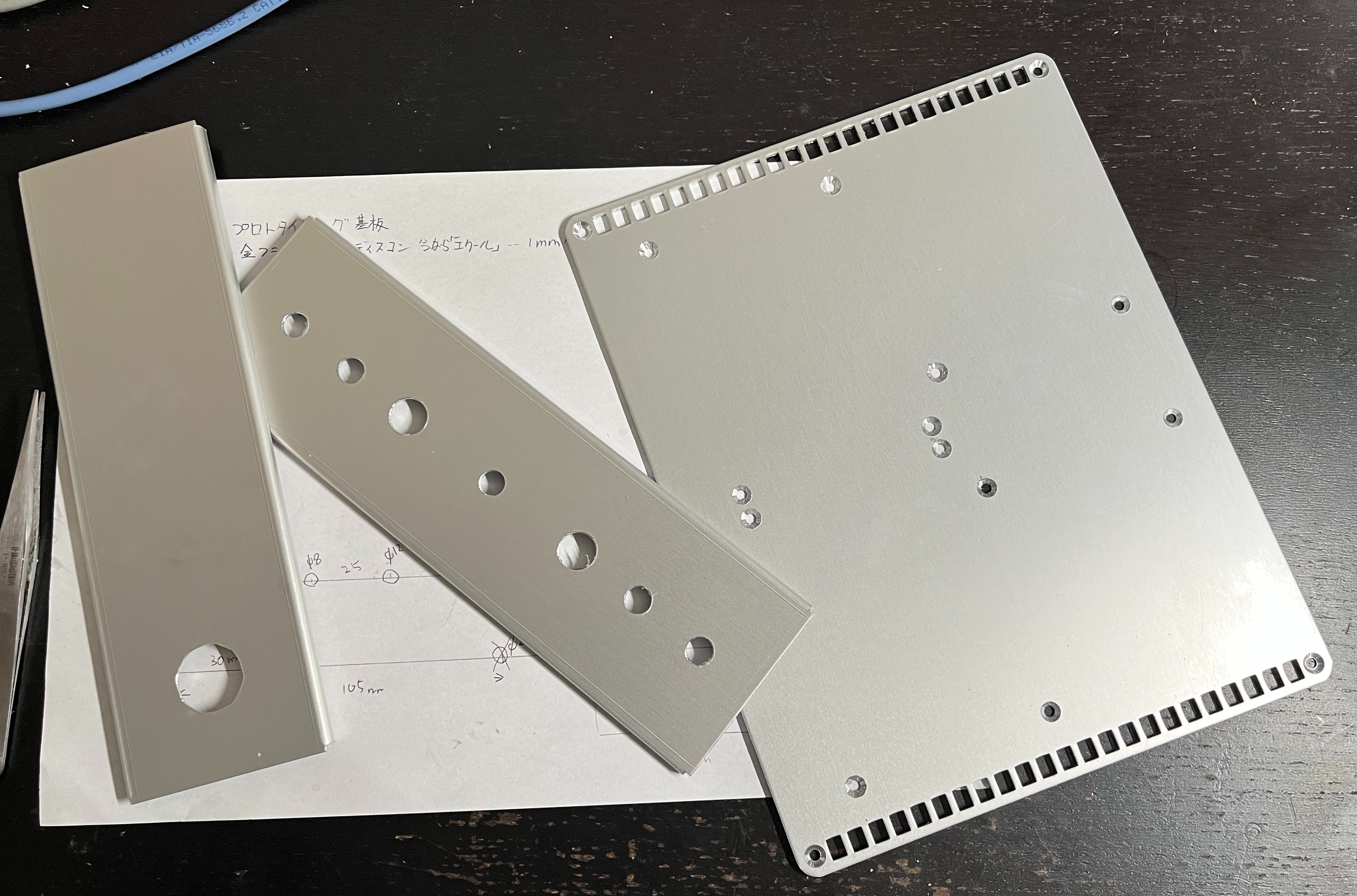

超特急で、ケース加工。φ20の穴あけに苦戦。でもステップドリルを導入したことで、ずいぶん省力化できたなぁ。

電源ON時のポップノイズの件、差動回路のDCバランスを再度チェックしてみたところ、数十mVオーダでずれていた。あちゃ〜。これを、0.xxmVオーダまで調整してみたところ。ポップノイズ皆無な状況に持ってこれた。あれ〜リレー基板不要だったかもしれない。

もう少し様子をみてみるか。

ツイータの状況、様変わり激しい。キツく無い高域でよいのでは、ないか。

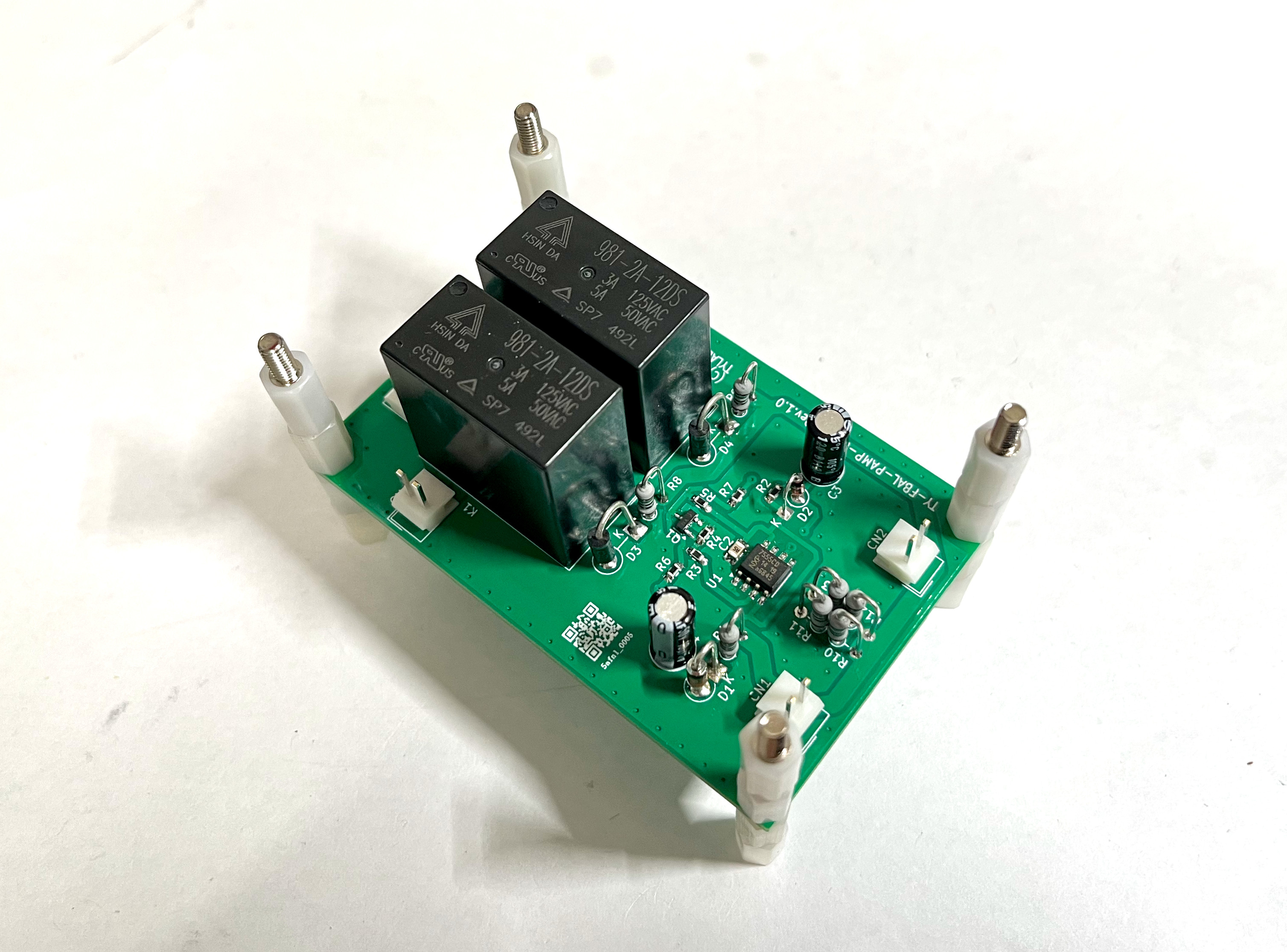

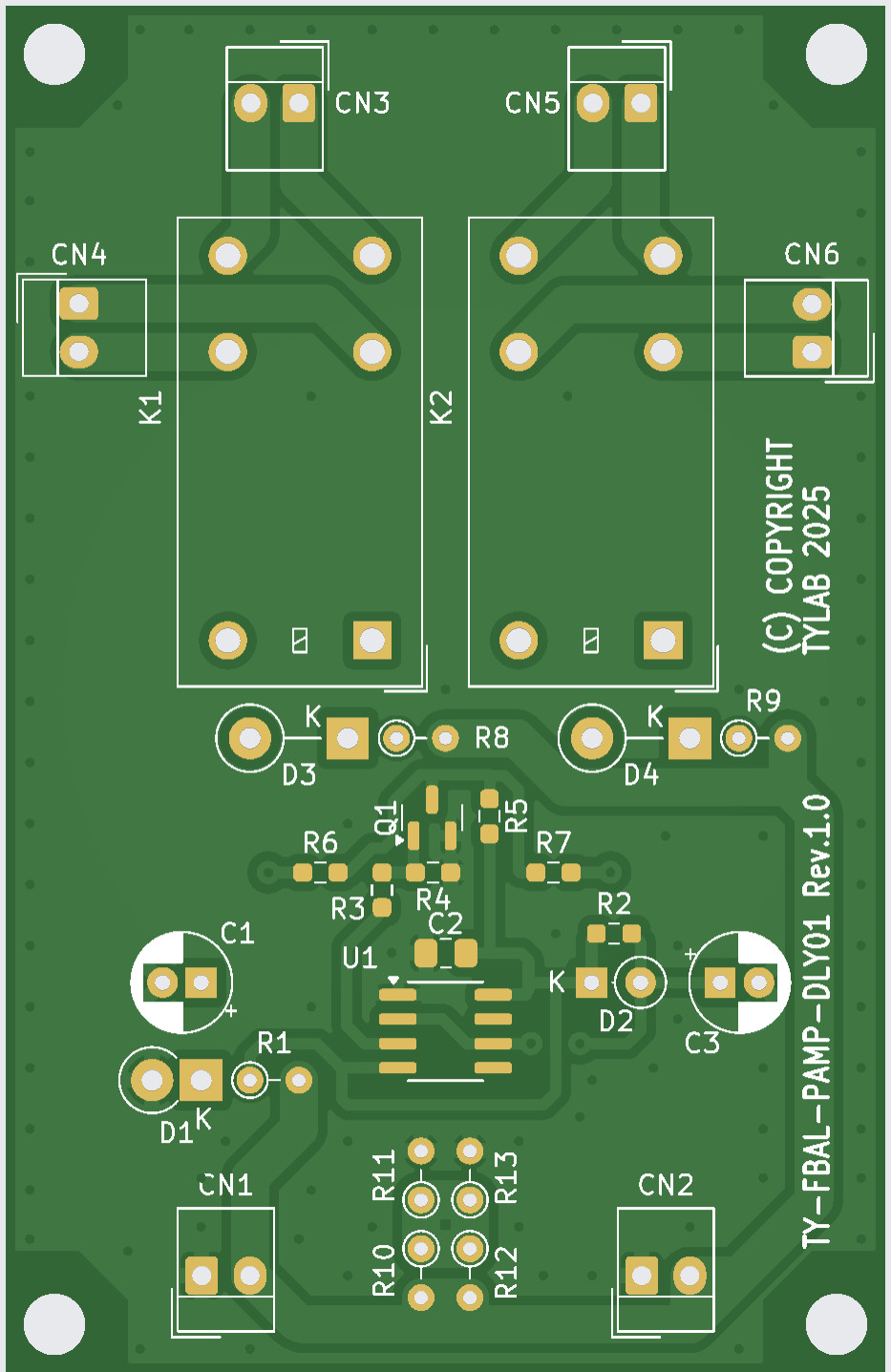

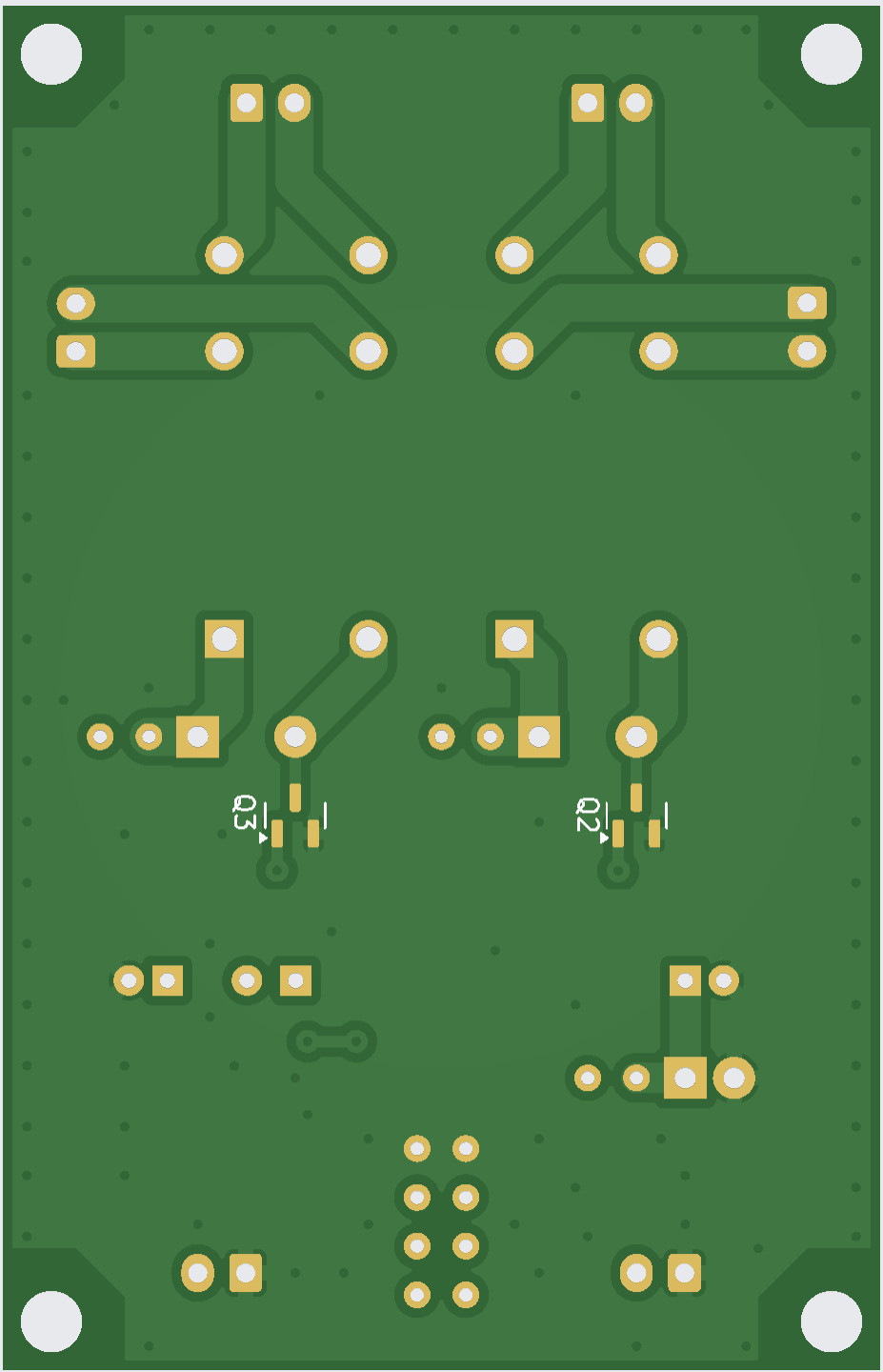

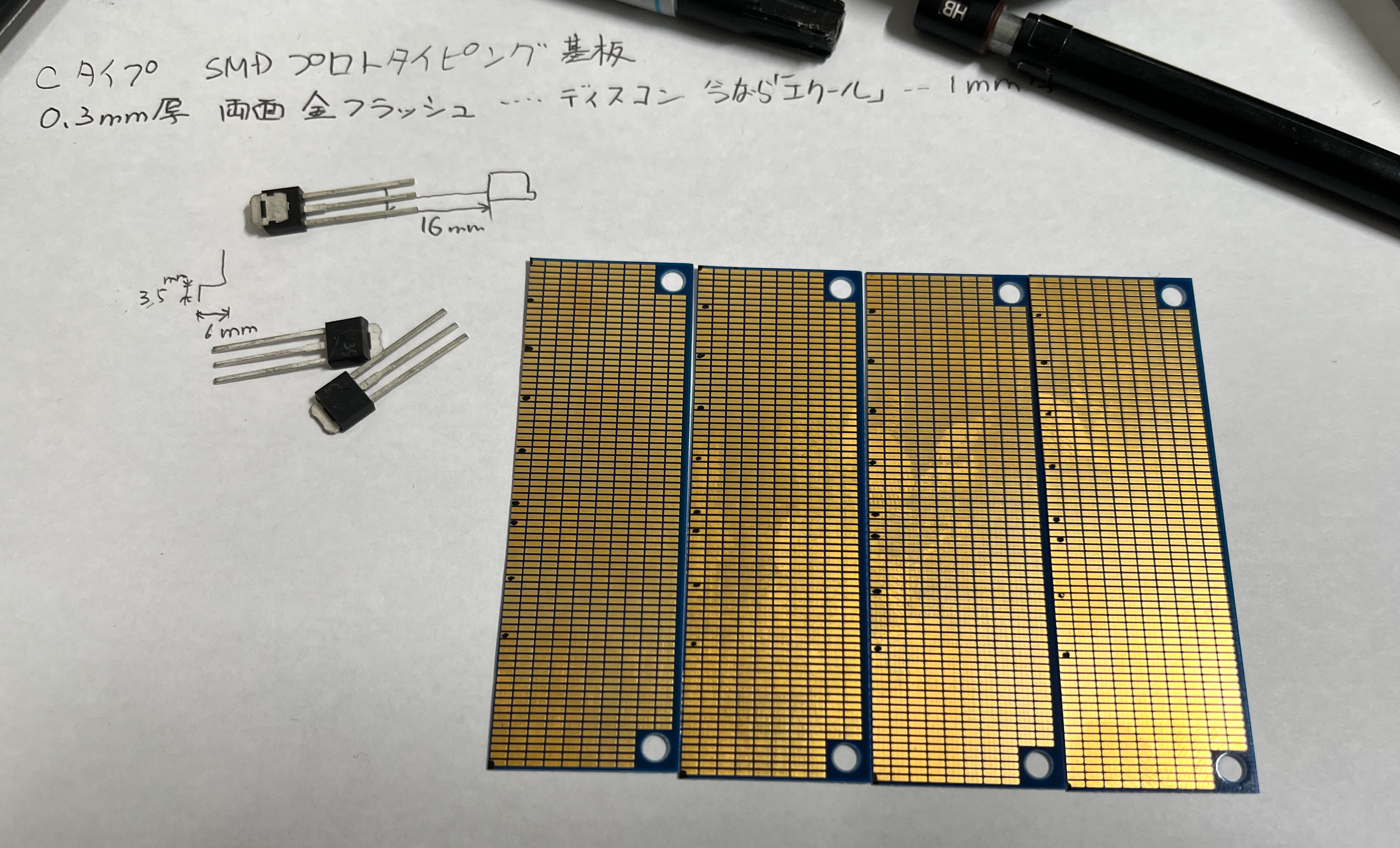

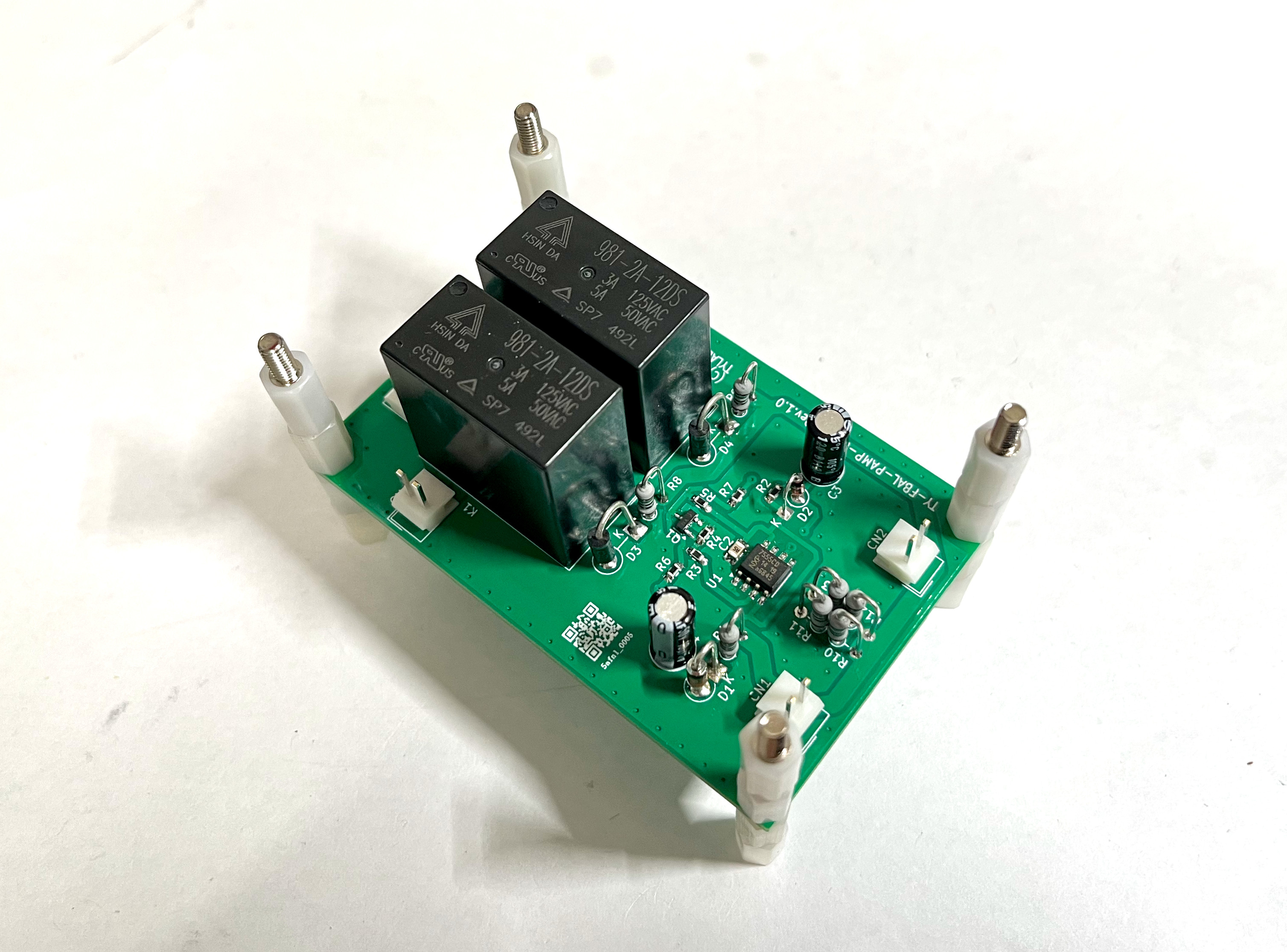

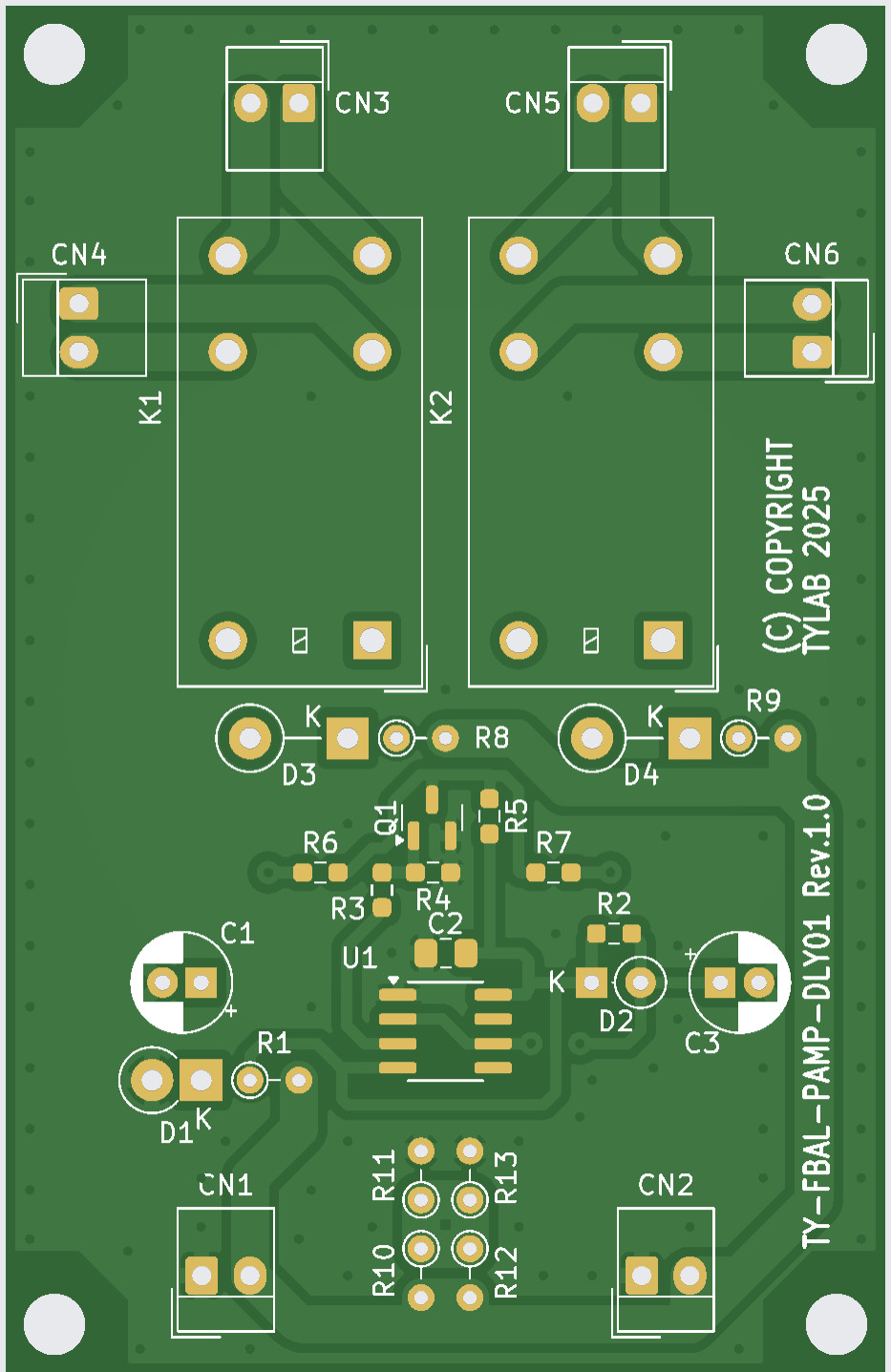

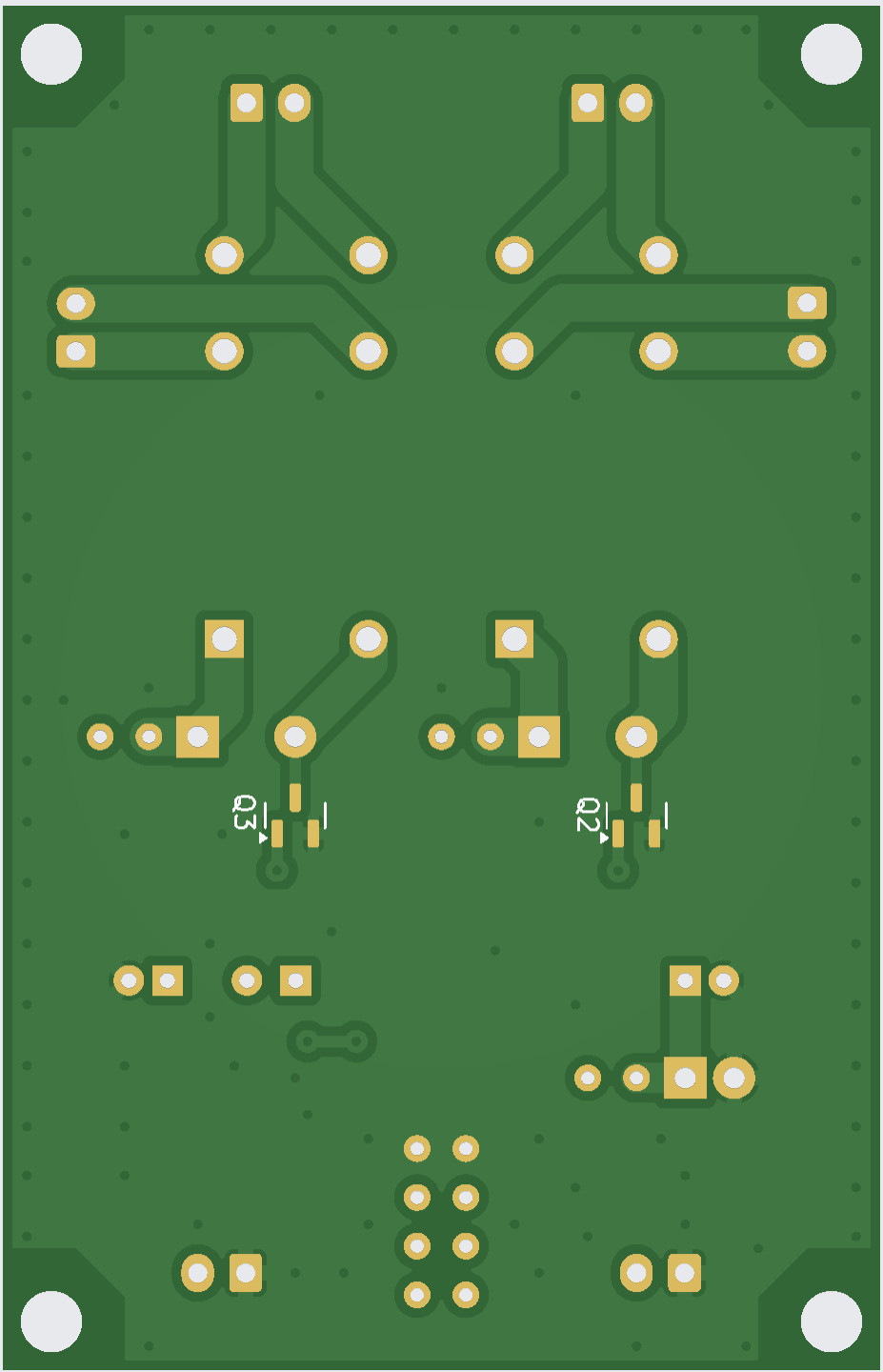

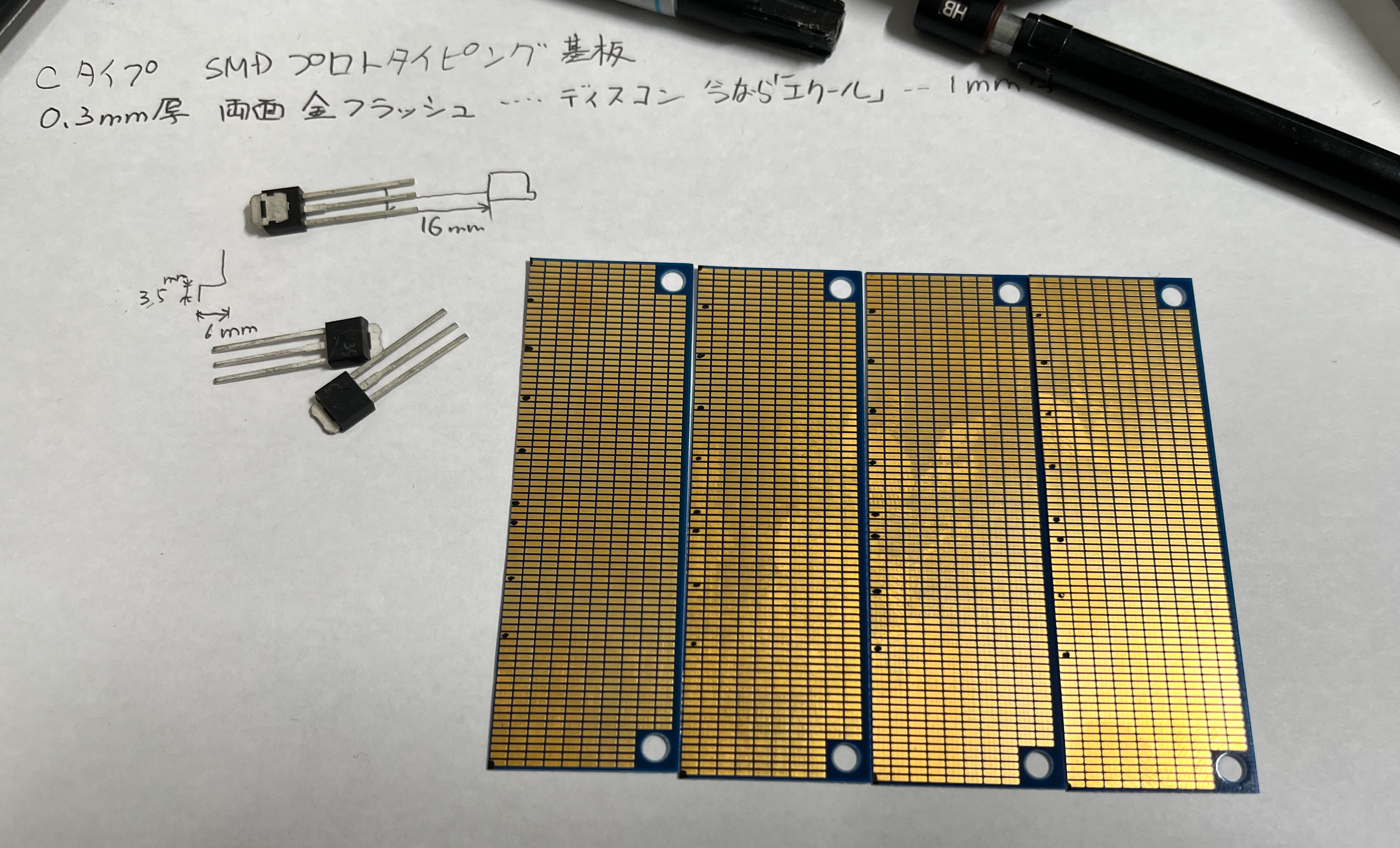

JLC PCBからPCBが届いた。今回は関空経由でのお届け。スピーディで良い。4/8オーダで、4/13入手。さっくりと部品実装して、単品で動作を確認。意図通りに動作していることを確認した。OKOK。

フルレンジの箱をツイータにしていたけど、ちょっと不格好なので、ツイータ専用の箱に換えてみたい。とツイータユニットを探していた。これまたNFJさんで、発見。「3穴ベゼル一体型 高耐入力・高品質シルクドームツイーターユニット1.3インチ(34mm) 12Ω/MAX100W [S0473]」なるもの、¥2,600なり。これをペアで求める。箱はコイズミ無線扱いの「KAYASound 7cm用密閉型エンクロージャー SV70-65」を入手する。

タッピングビスの下穴をあけておく、3mmネジに対しては2mm。2.6mmネジに対しては1.6mmのキリであけておく。ターミナルをつけて、配線して、スピーカをネジどめして、完成。組んだ直後はシャリシャリ感が耳につく。しばらくエージングしてみる。

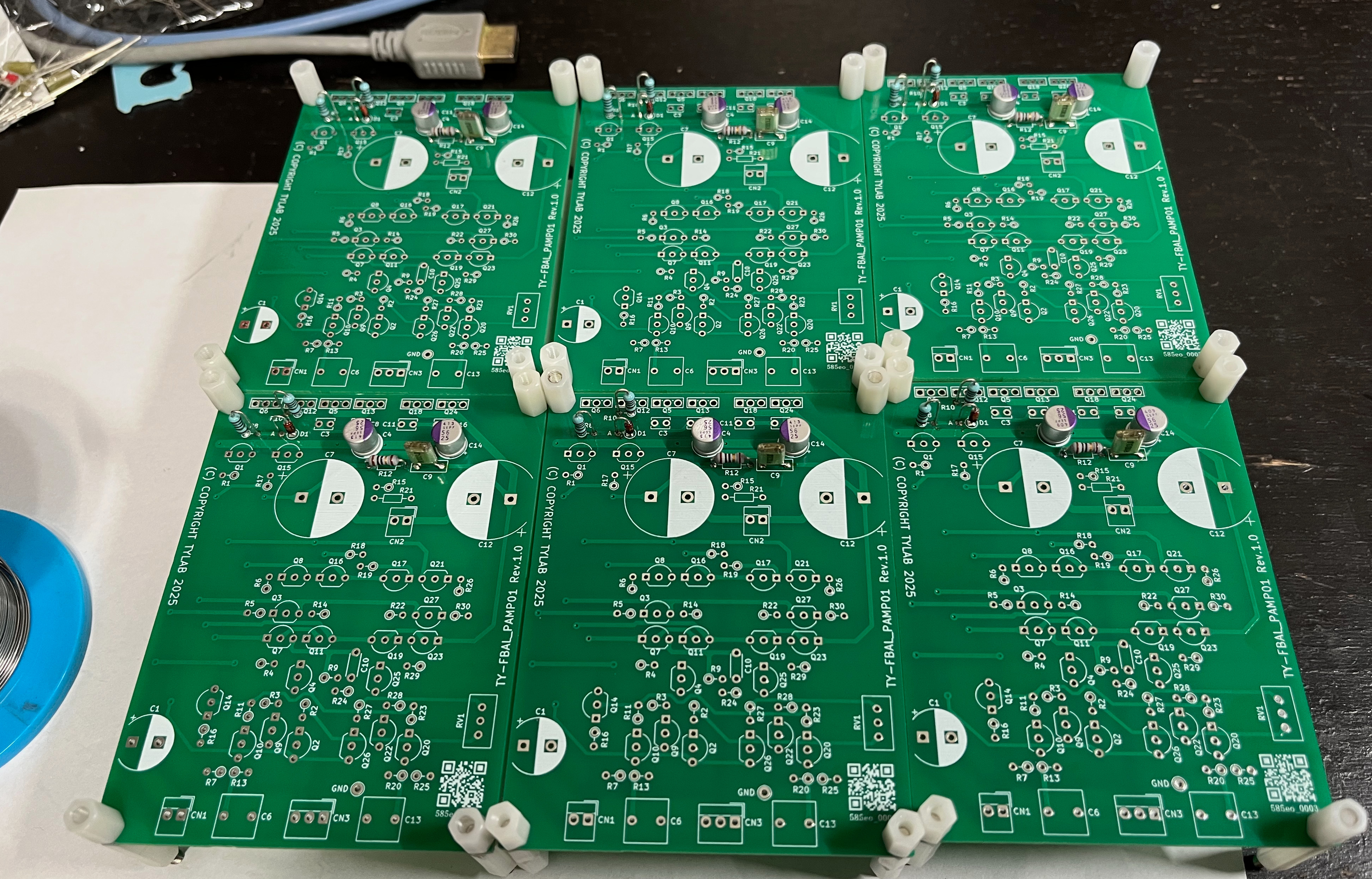

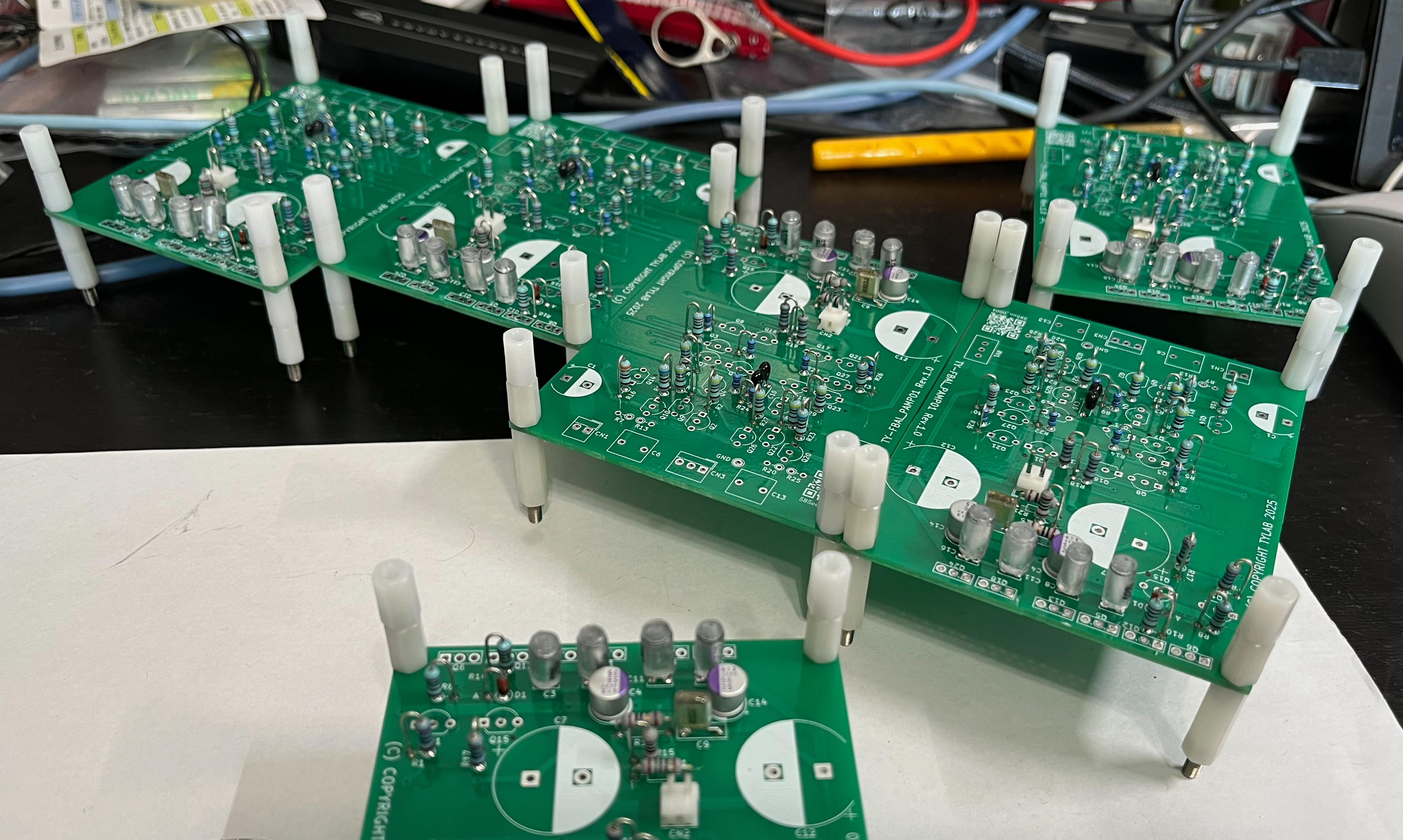

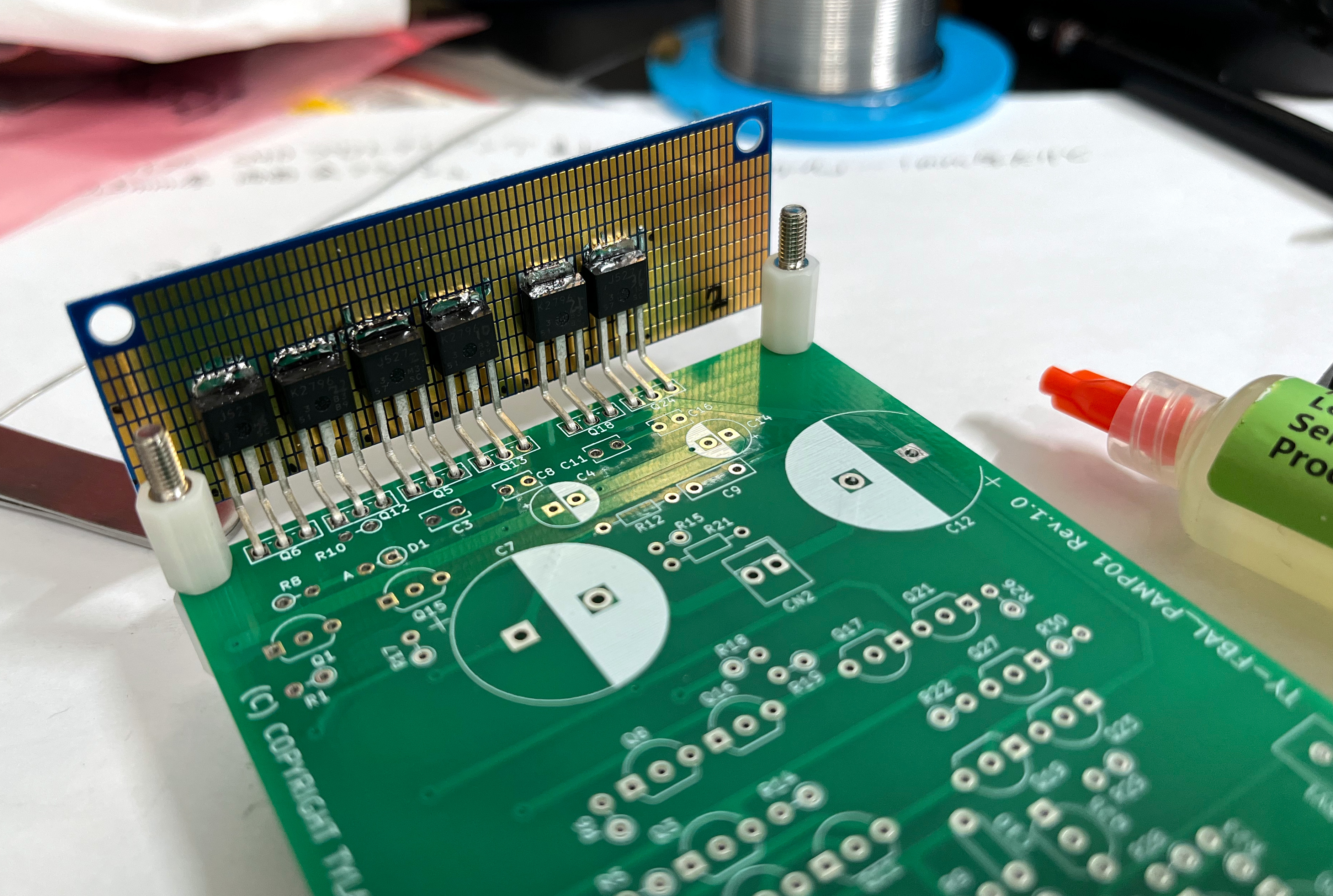

基板へ部品を実装。ひたすら実装。う〜。3ペア分を実装。親父の残した3wayシステムへの適用を考えているのだ。

2025/4/9

2025/4/11

2025/4/12

今日はおやすみをいただいて、趣味の工作にいそしむ。

量産1号機の電源ON時のポップノイズが気になる、電源OFF時の音の消え方に違和感あり(小さくなって大きくなって消える)。気になってくるとダメ。出力ラインにミュート用のリレーを入れることにしよう。秋月に丁度用途にあったリレーが存在している!「12Vリレー オーディオパワーリレー(スピーカー切換用) 981-2A-12DS-SP7」

よし、リレーが見つかったので、基板を設計しよう。手配線は面倒なので、KiCADでPCBを設計するのだ。過去にTA2020向けに設計した回路を踏襲する。DRCもOKとなったので、JLCPCBにオーダ。

不足している部品があるので、秋月と千石にオーダ。

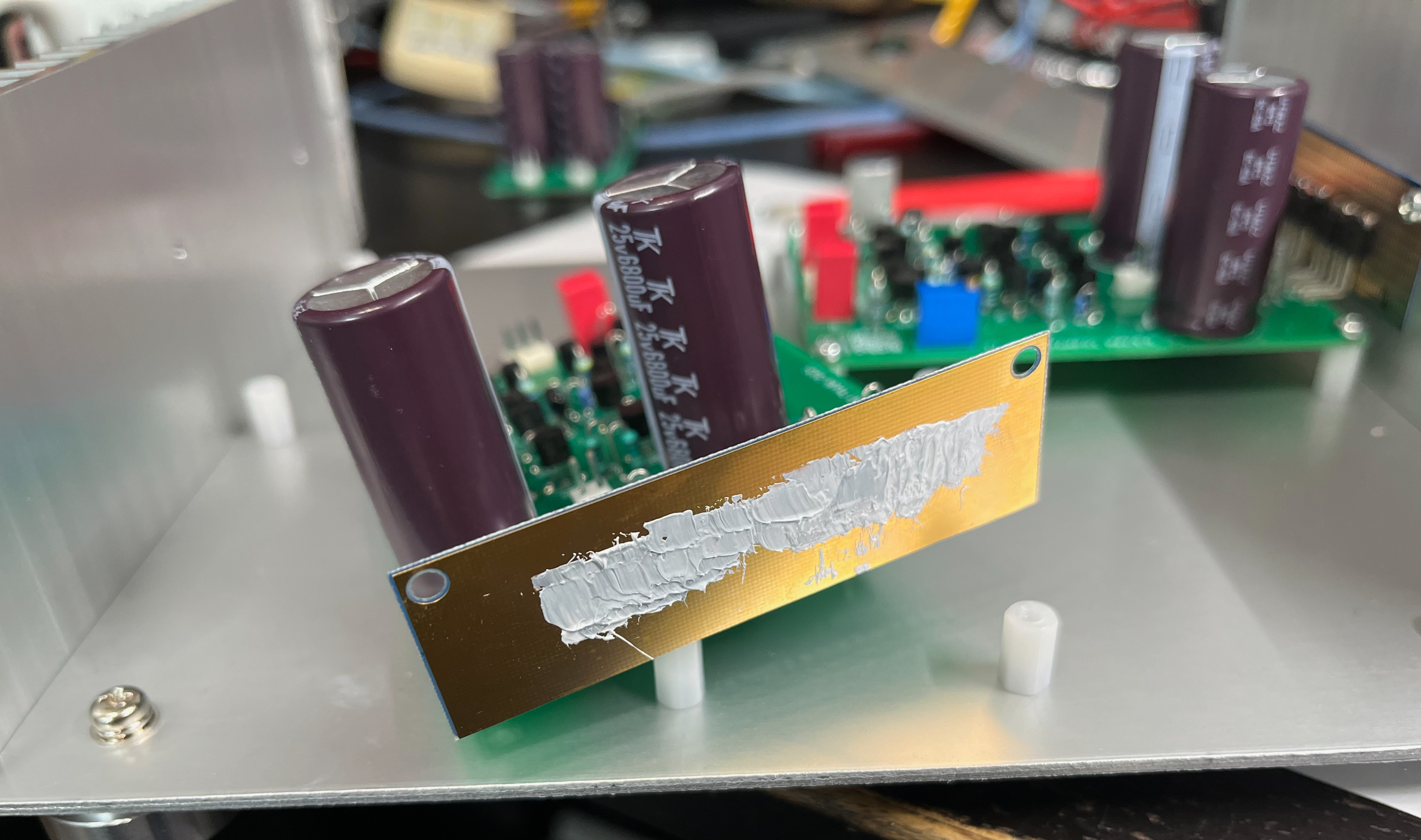

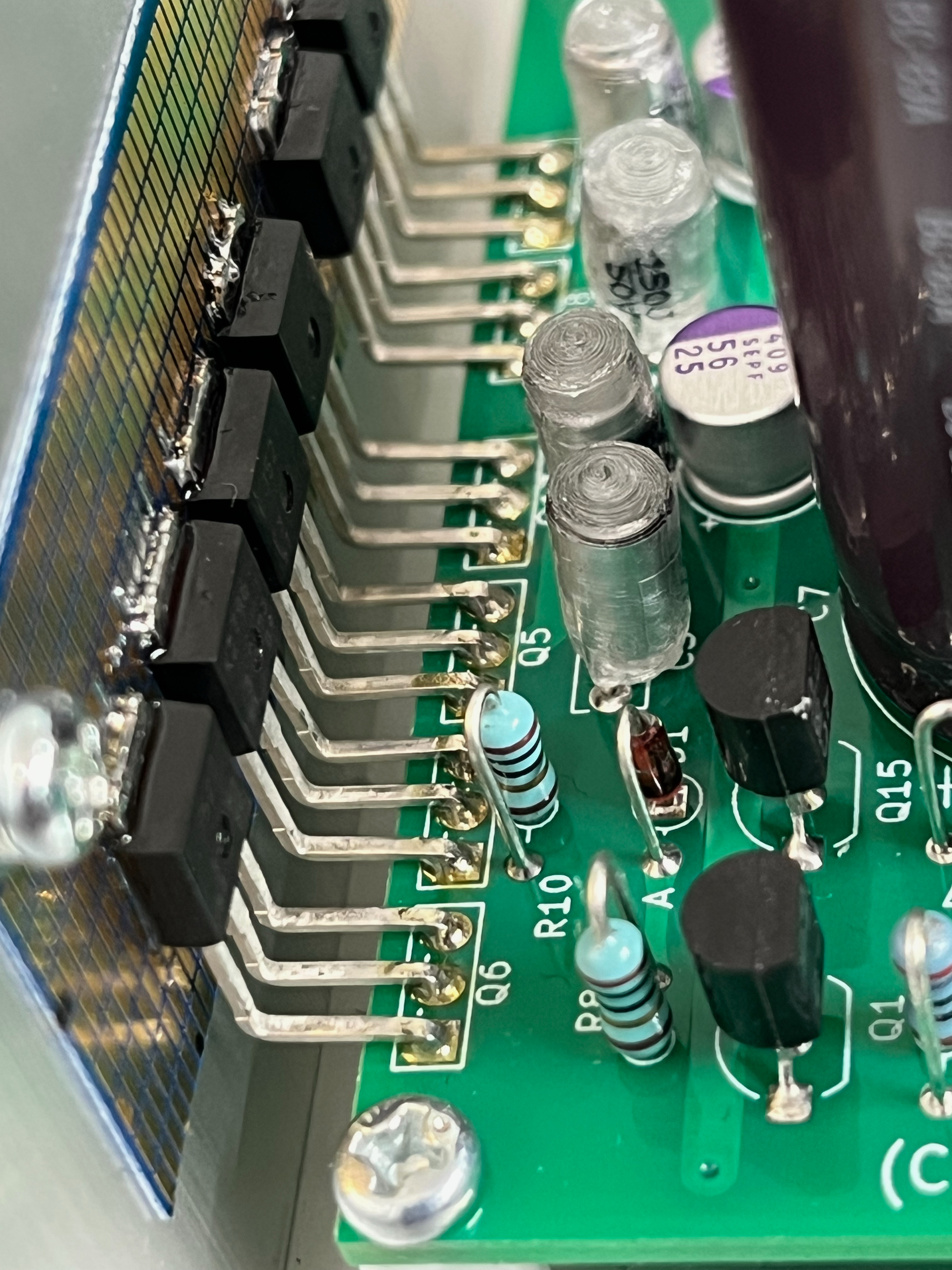

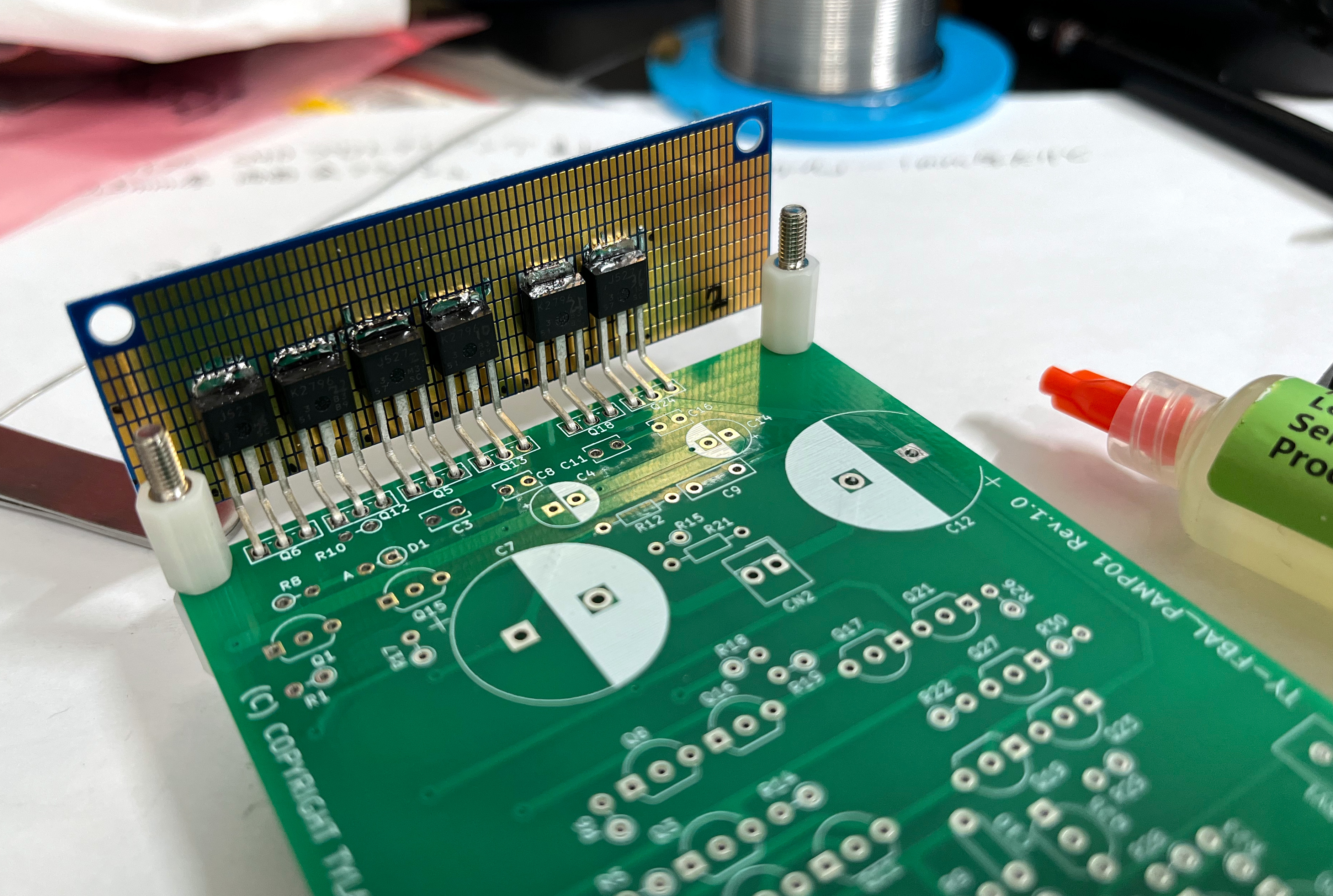

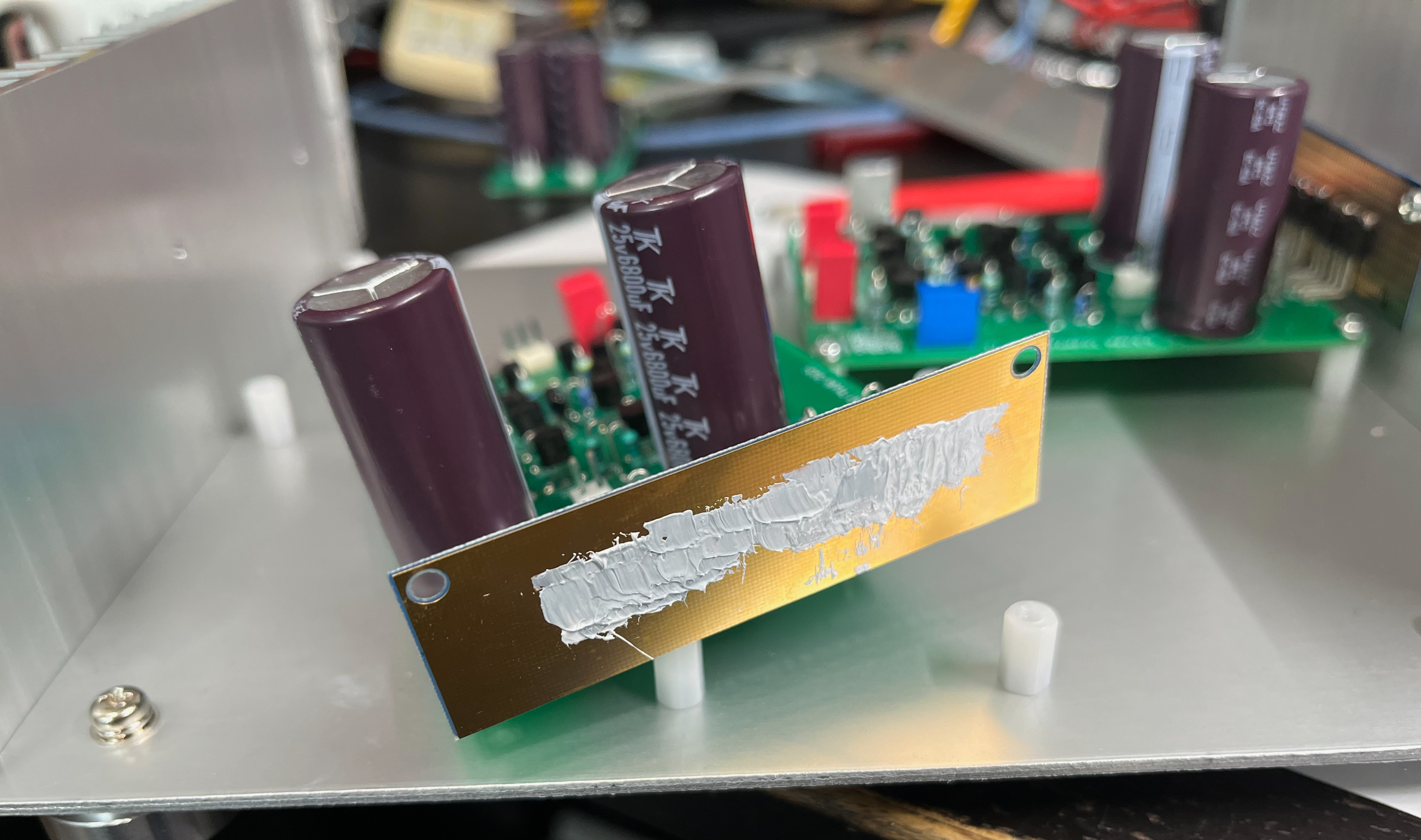

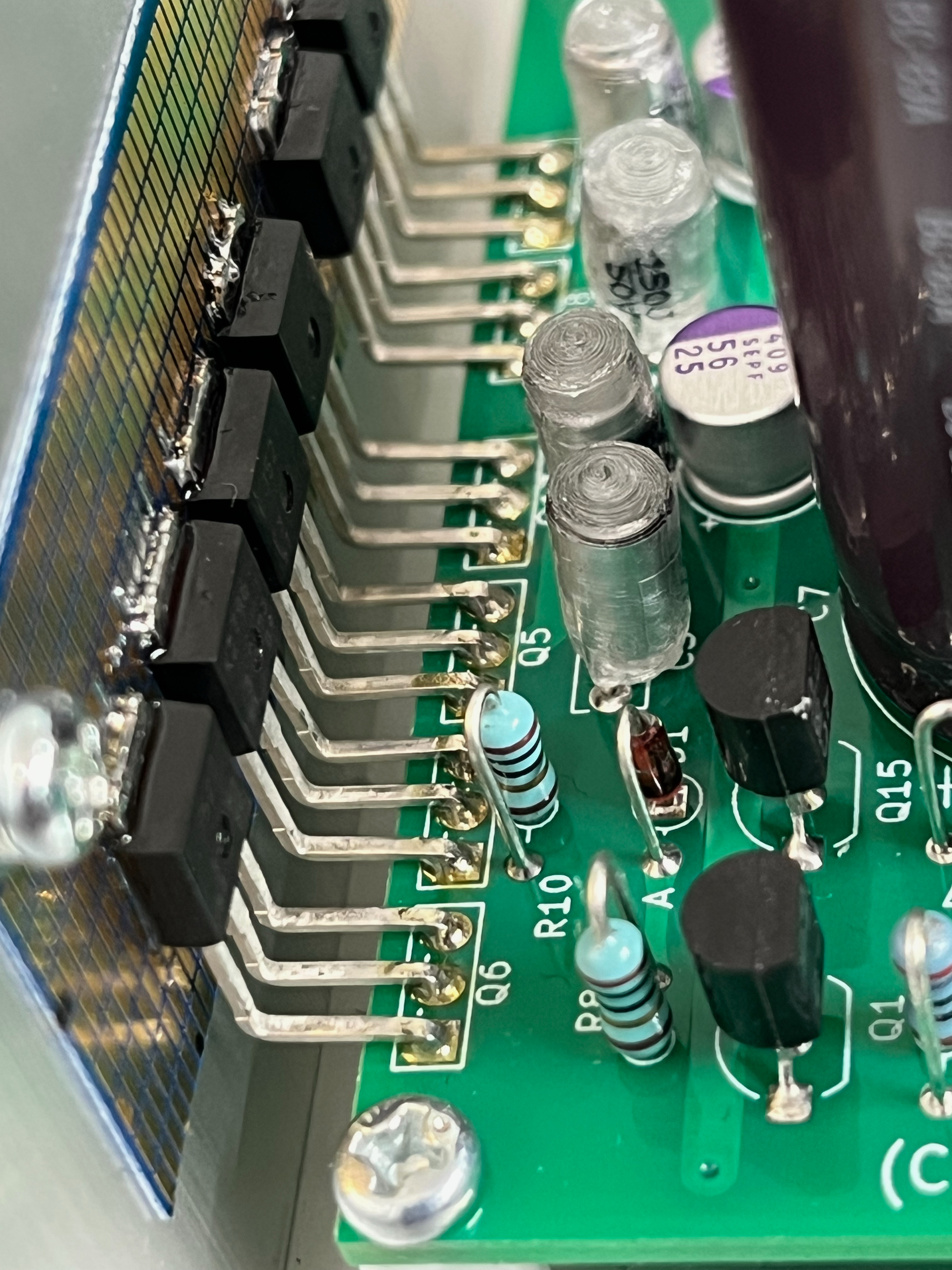

足の穴の追加工してから、いよいよ組み立て。サブ基板を取り付けるタップ穴をケース側に加工。サーマルグリスを塗布して、固定する(この時点でMOS FETの足を半田づけ)。サンハヤトの放熱用グリスを使用。何十年前の製品だけど、オイル分離もなく使用に耐える。優秀。

そして、一気に配線を行なう。ショートチェックを経て、いよいよ電源投入。テスト用のスピーカを繋げて、音出し。

問題なく、音がでてきた。左右分離のいい音はあいかわらず。電源の残留ノイズも30mV程度と優秀。やったね。

早速、2wayシステムのウーファー用AMPと入れ替え。1st lookで低音が締まった気がする。クロスオーバー周波数を1kHz前後でお試した結果。

なんとか基板上の部品は実装完了。MOS FETをサブ基板に取り付けて、これをヒートシンクに固定する。サブ基板にFETを半田付けしてから、寸法出し。

現品あわせで、端子類のレイアウトも決定。ケースにケガキして、加工に入る。なんとか加工の目処がついたが、ケースの足取り付けの穴加工が漏れていた。

12cmフルレンジから4インチウーファーへユニットを交換。端子台もなかったので、アルミ板を加工して取り付け。音出しにいたる。

これと北日本音響の8cmフルレンジとを組み合わせた2wayシステム。これをバイアンプで駆動。ウーファー用は以前作ったTA2020使用AMPを仮にあてがう。ちょっとぼやけた低音なのは、、AMPなのか、ユニットなのか。しばらく試聴を続けてみよう。

[2025年03月]

[2025年05月]

[INDEX]