あーでもない、こーでもない、と細部を詰めつつ、、いよいよオーダ。今回もJLCPCBにて製造。ぽちっとな。$12.70(送料$5.43)、日本円で¥1,980円。OCS NEPというポスト投函での配達をチョイス。配達も速いしこれで十分。

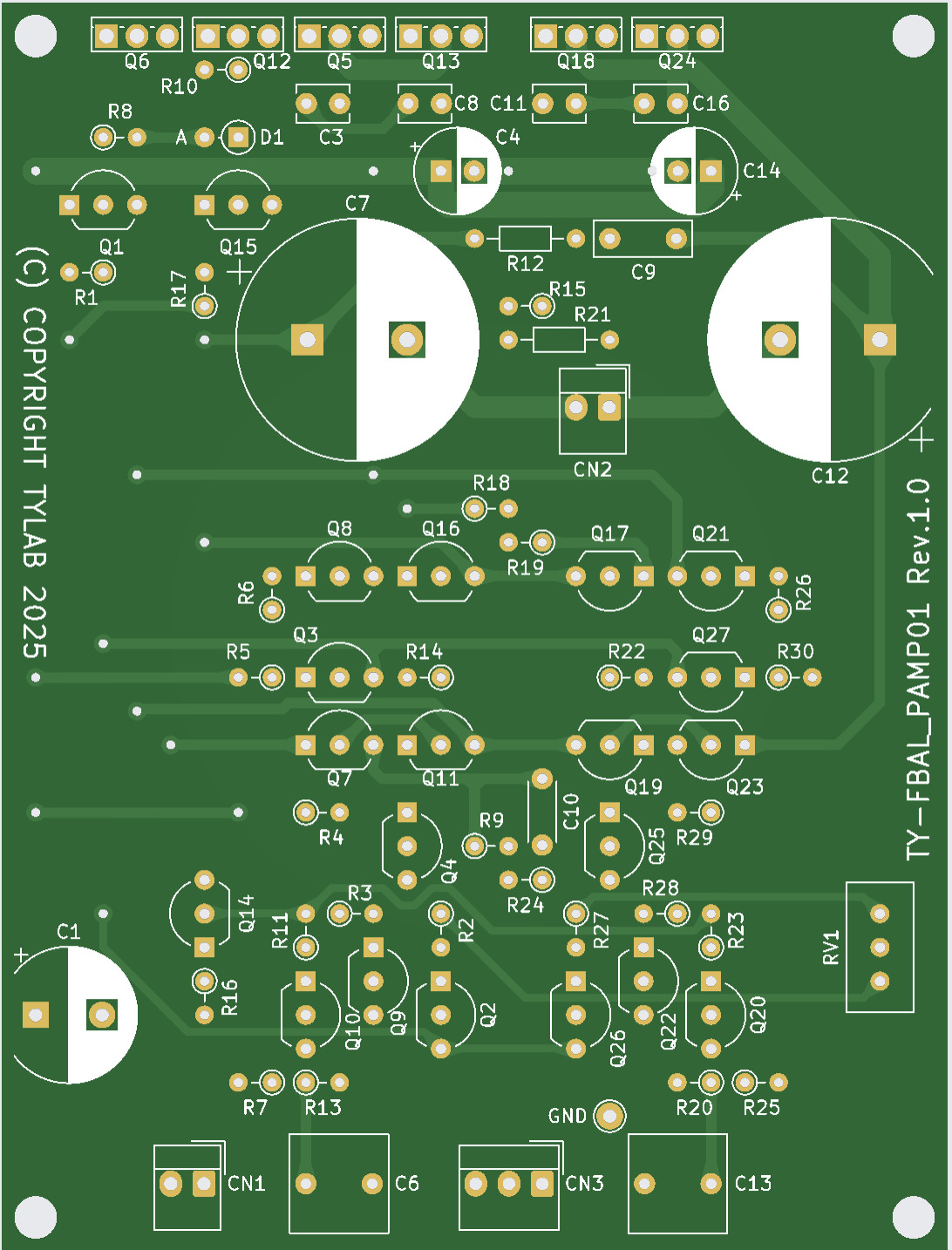

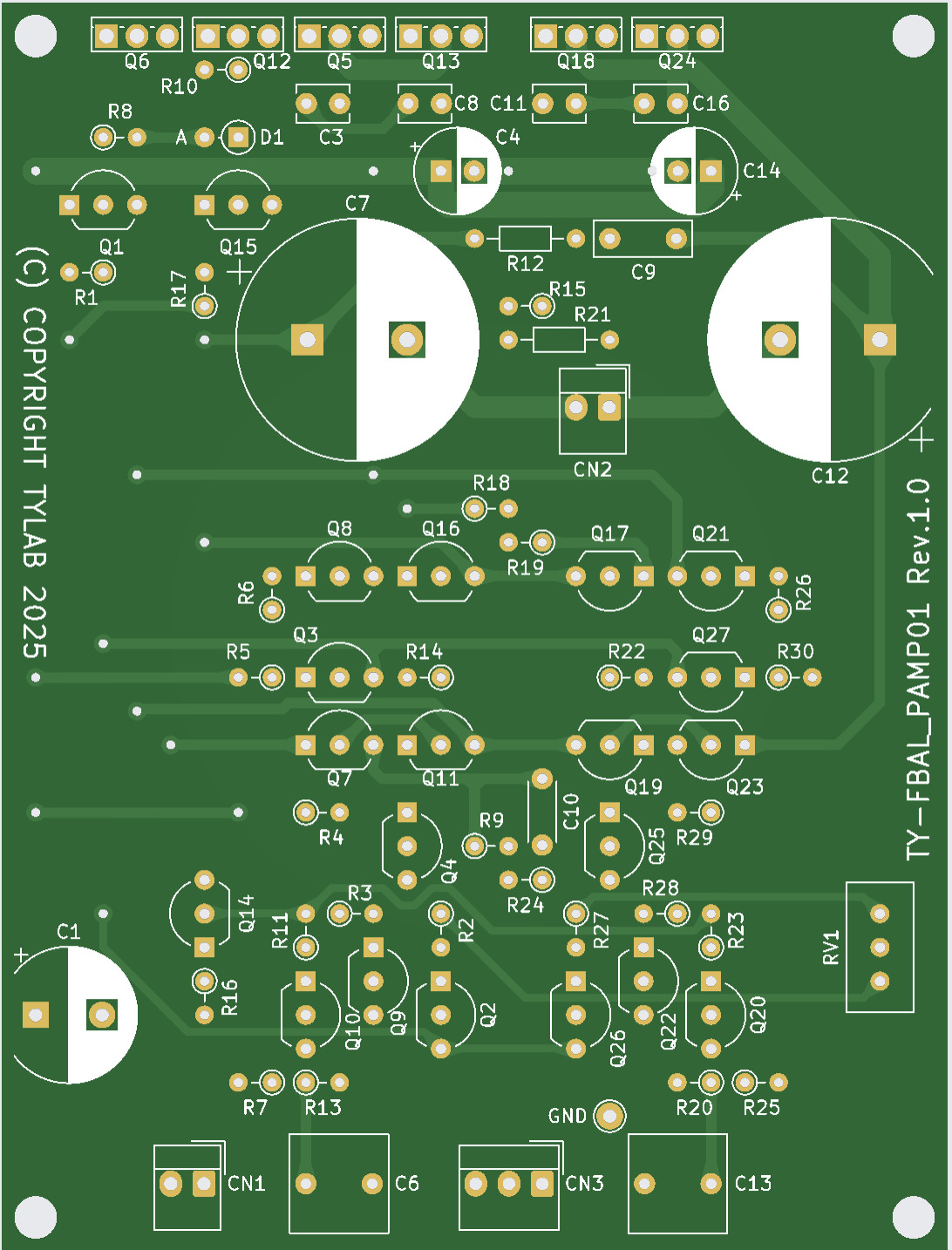

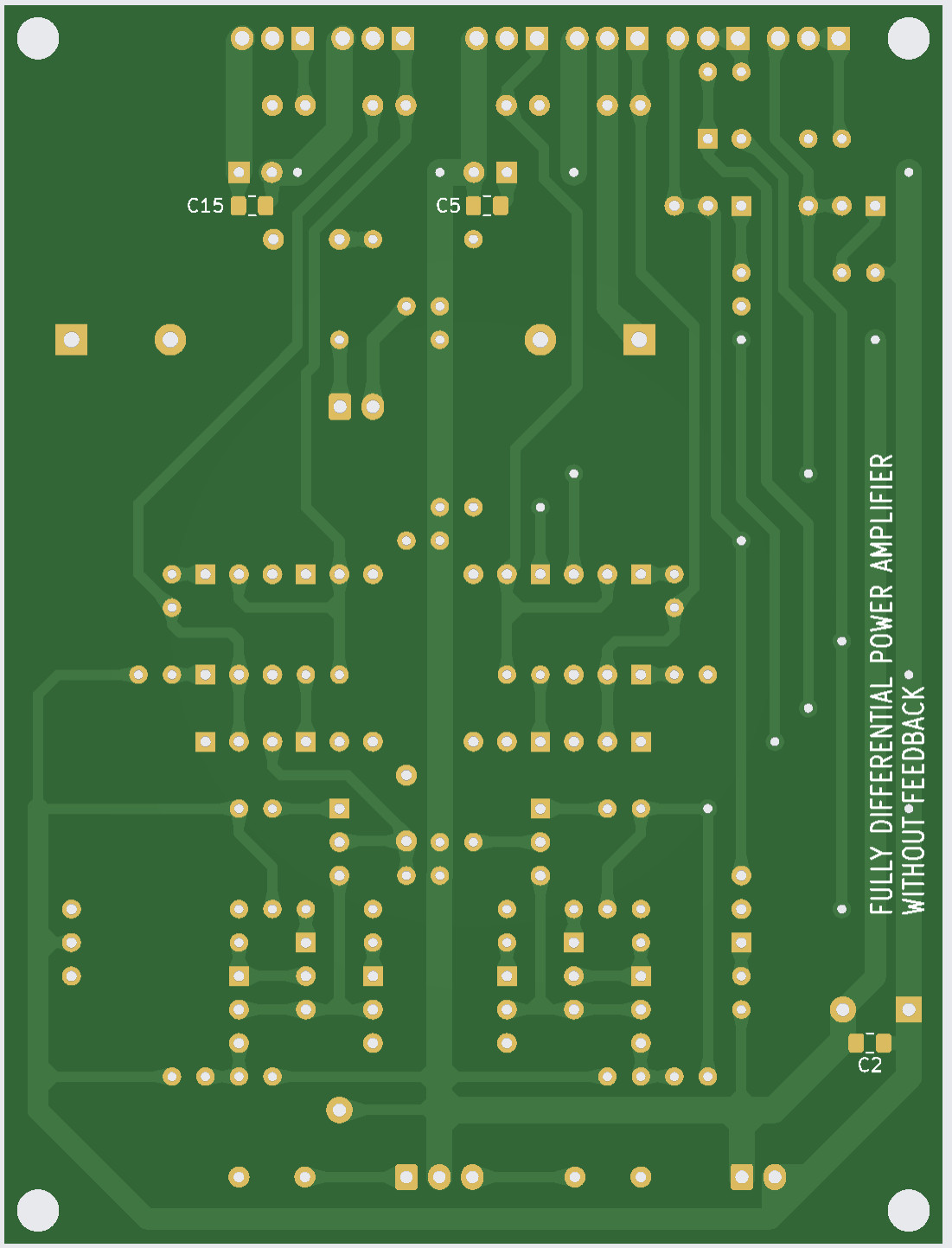

発注した基板の外形はこんなの

JLCPCBでの製造状況はWEBページで参照できるので、追っかけていたところ、3/27にOCSへ搬入。3/28に国内に入ってきた。3/29クロネコ収集して、3/30にポストに届いた。データ提出からちょうど1週間で手元に届いた。

さて、BOM LISTを確認しながら、選定済のトランジスタを準備。基板の出力側から部品実装を開始する。部品点数かなりあるので、大変。抵抗はマルチメータ(4W式)で選別しながら実装。終わらぬ〜

M800-DBに北日本音響製8cmフルレンジを組み合わせたシステムの音は、バランス良いのだけど、嘘くさいドラムキックの低音が気になる。気になったら、気になる。こればかりは、いたしかたない。手頃なウーファーユニットが無いかな、12cmのハコに入るもの無いかな。と常々探していたのだけど、、ついに見つけた。

NFJストアさんで、「超有名&超大手A社製スマートスピーカー内蔵 4インチウーハーユニット[高偏位ウーファー]」というモノが売られておりまして、バッフル穴径もOKな模様。ユニットとバッフル板との間を埋めるパッキンは自前で用意する必要があるね。2個で¥5,660円。バーゲン価格ね。

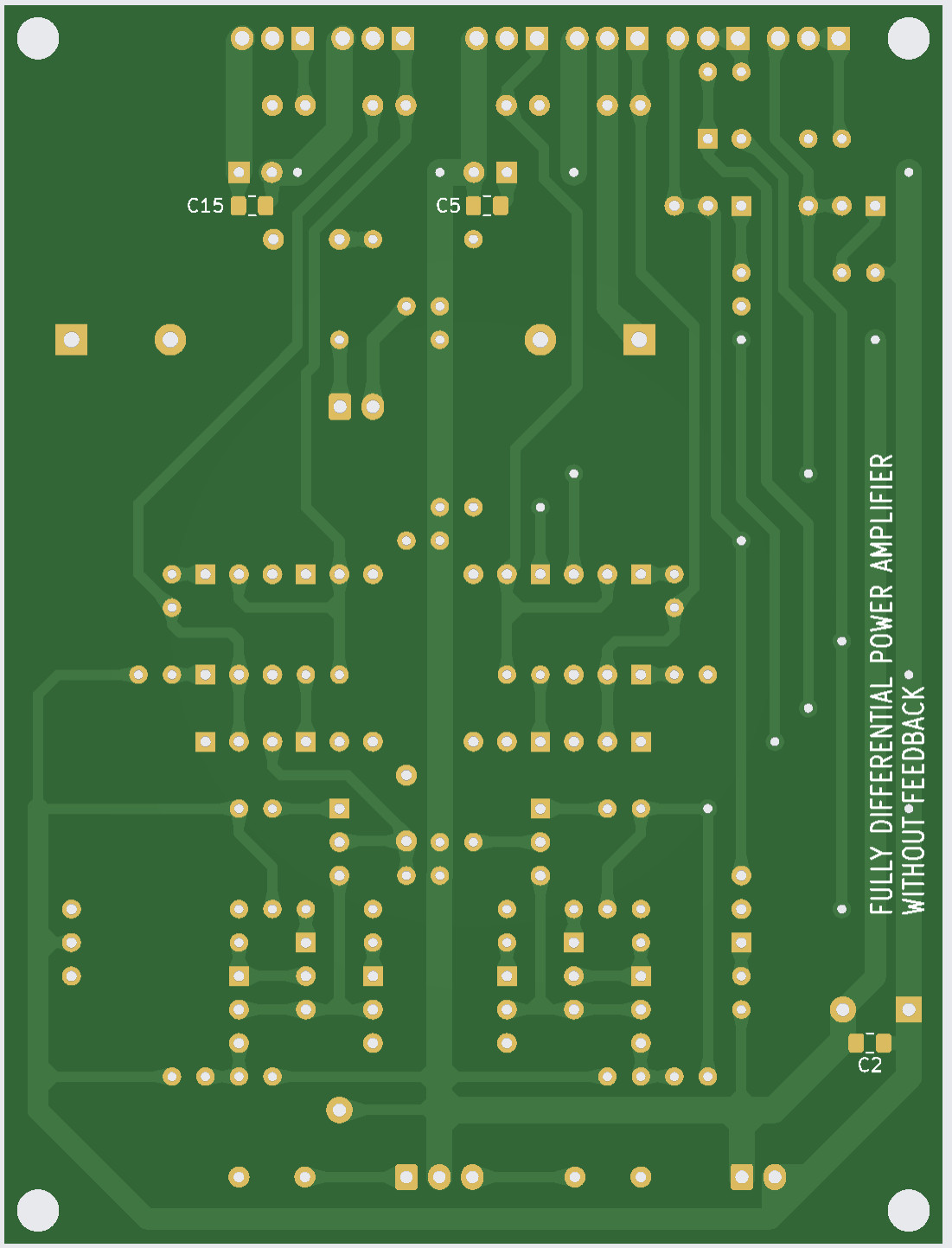

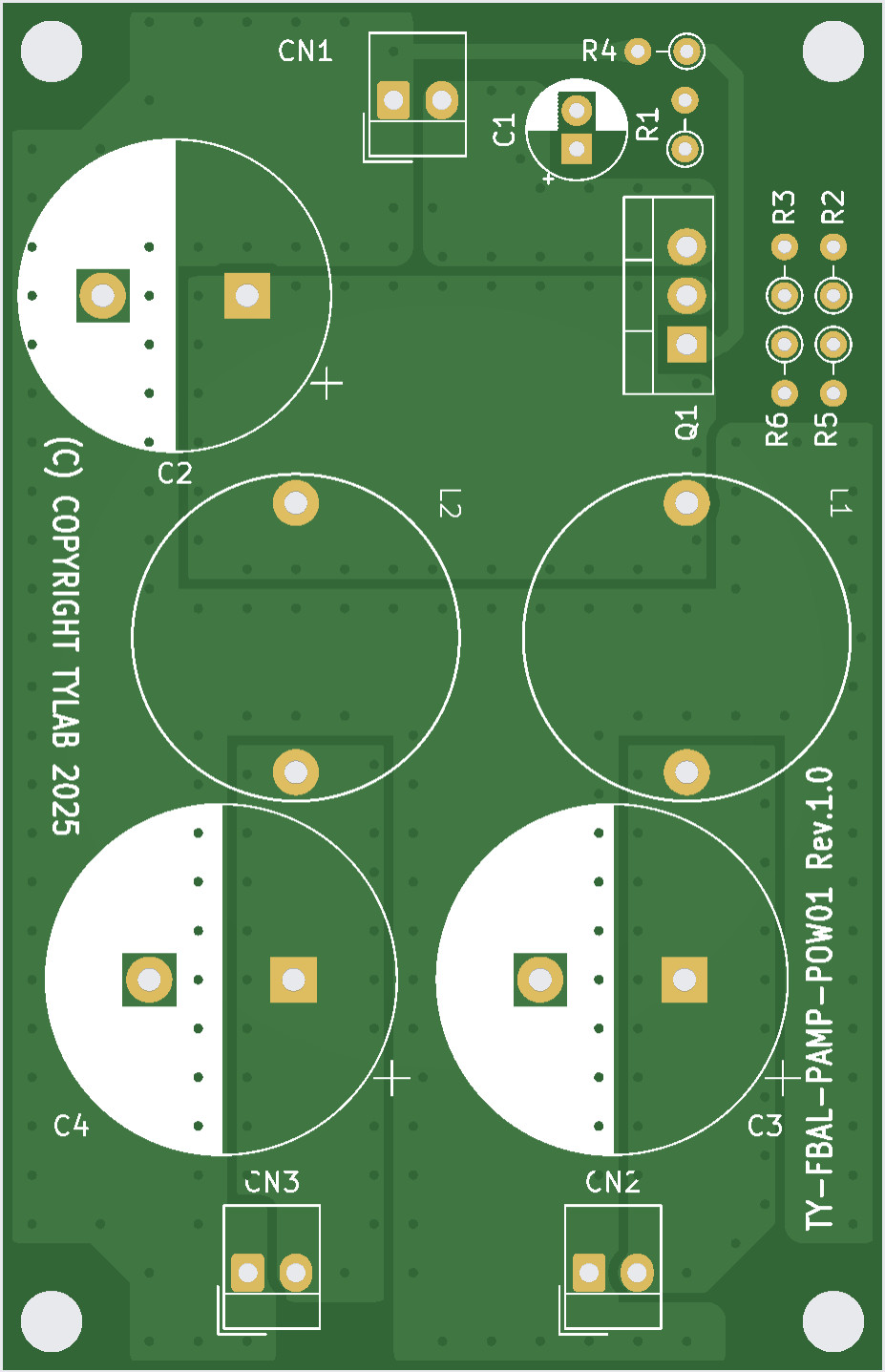

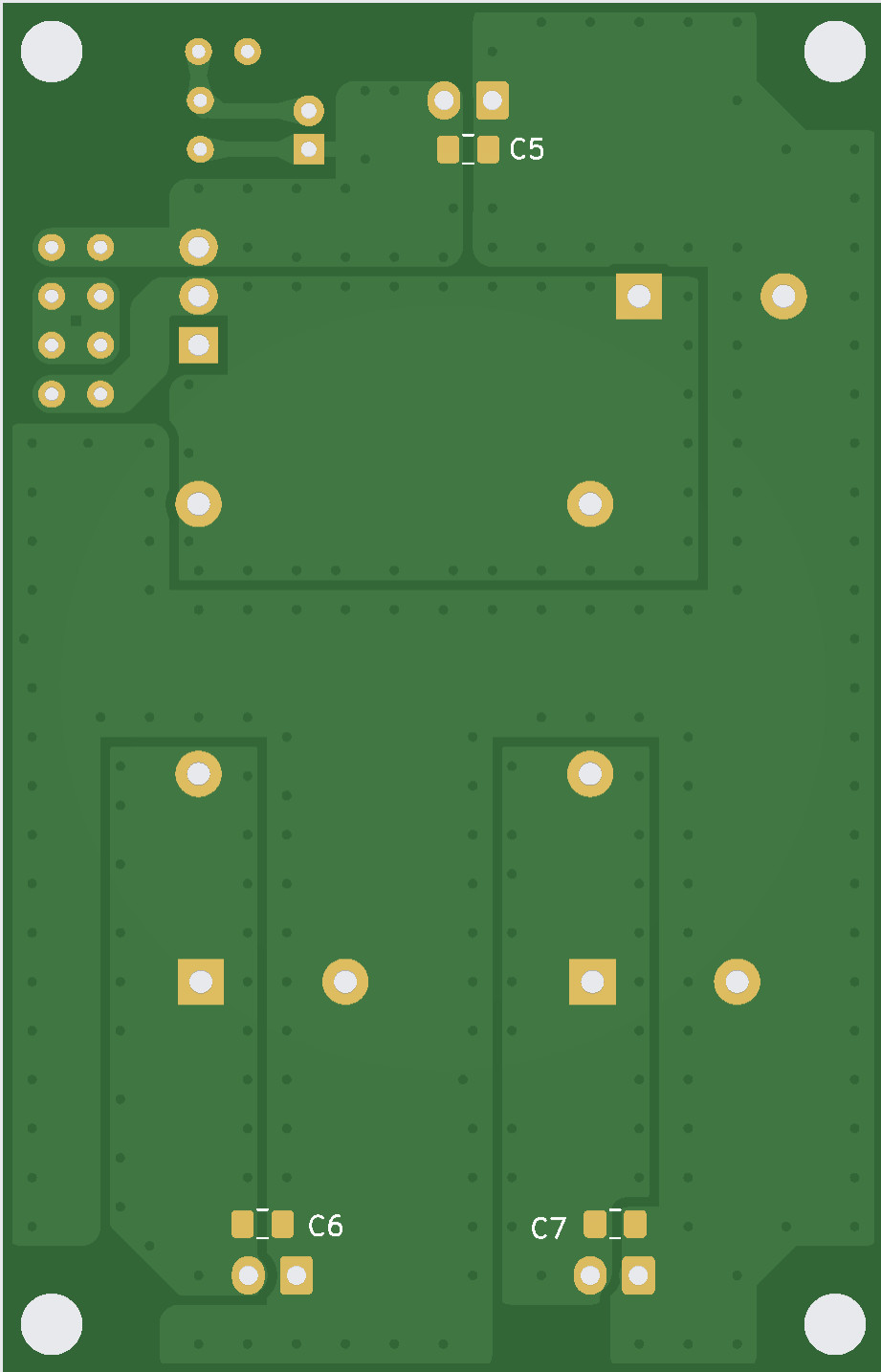

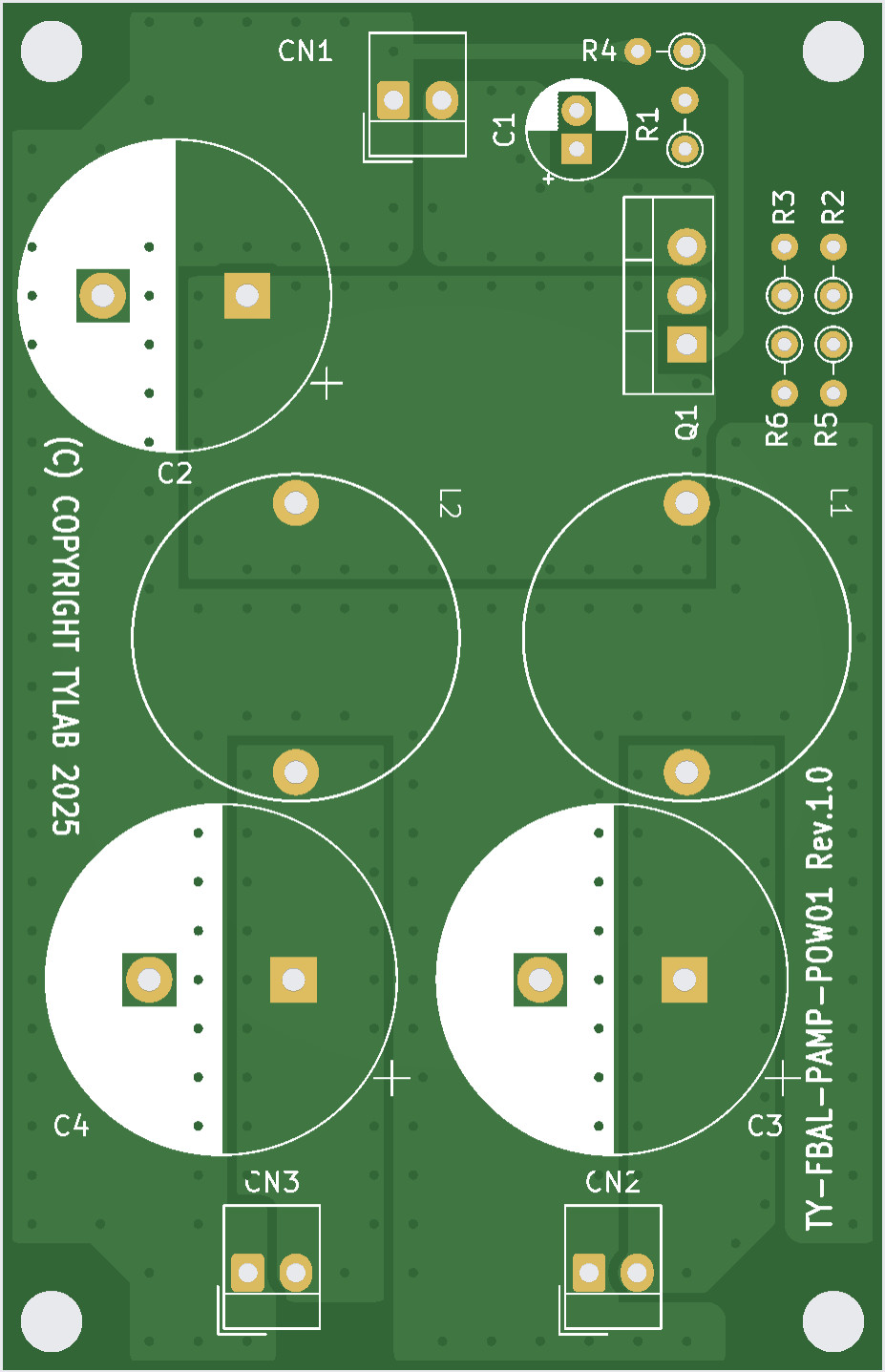

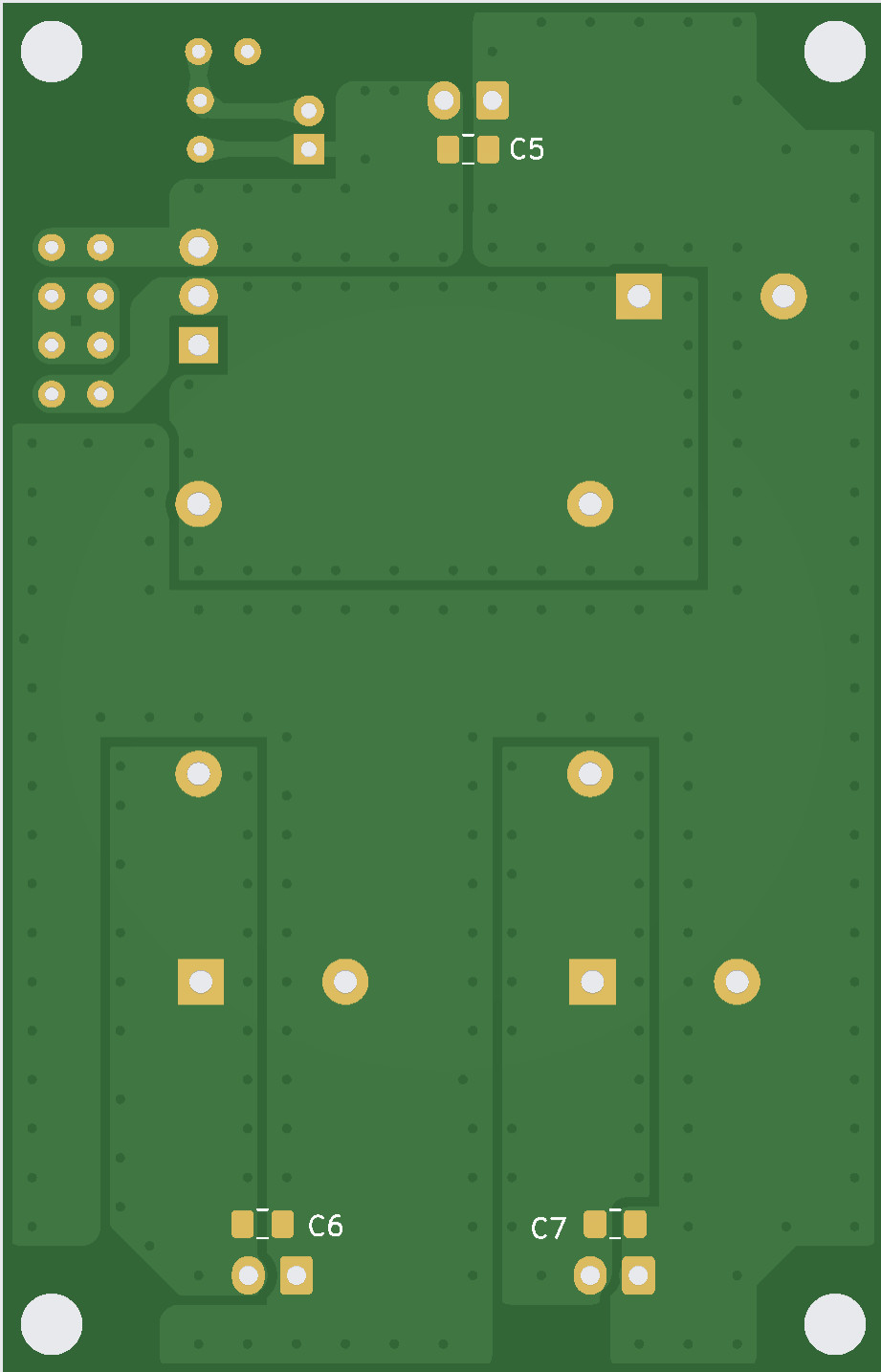

両面配線を駆使しつつ、部品面を左右方向、半田面を上下方向で整理して、配線を見直す。ようやくパワーアンプ部が形になる。次は、突入防止と電源のπ型フィルタを搭載した電源基板もさっくりと作成する。こちらはCタイプ基板で作る。

あーでもない、こーでもない、と細部を詰めつつ、、いよいよオーダ。今回もJLCPCBにて製造。ぽちっとな。$12.70(送料$5.43)、日本円で¥1,980円。OCS NEPというポスト投函での配達をチョイス。配達も速いしこれで十分。

発注した基板の外形はこんなの

2024年の6月に制作していた差動パワーアンプを、PCB化して量産してみようと思い立ち、KiCADを立ち上げる。部品のレイアウトは、以前試作した際の秋月のBタイプ基板(95x72mm)と同じくする。試作時に、あらかじめ配線も検討してあって、その時の片面配線+ジャンパ配線から、両面配線でPCB化する。バイアス関係の配線、FETへの配線がジャンパだったので、これをどうにかしたい。KiCADとにらめっこが続く。

12cmのフルレンジスピーカ FE126NV2を入れているハコの音がおかしい、おかしい、と悩んでいたケド。その原因が明らかに。

なんてことはない、ユニットを止めているネジが効いて無いくらい緩かった。のが原因。直したところ、ちょっと耳に刺さるぐらいの音が飛び出してきた。お〜〜〜。なんてこったい。

先日のM800-DBとの比較のために、作業机にひっぱりだしたら、、「なんかユニットがカタカタ言ってるぞ」、という気付きがありまして。きっちり締め上げたら、、、という次第。

オーディオ(装置の自作やレコード視聴など)を趣味にしていた親父をしのんで、CDレパートリーをしんみり聞いている。そんななか、急に思い立って、スピーカシステムを仕立てようと、

安くて評判がいい、スピーカユニット 秋月で300円で販売されていた、北日本音響製のF02408H2というもの。が、2個手元に眠っていた。これと、お手軽なスピーカーBOXを探してみると、FOSTEX社から P800-Eと、M800-DBとがヒット。アマゾンで探してみると、前者は売り切れ、後者は在庫あり。ということで、M800-DBを取り寄せ。

組んでみて、音をだしてみる。高音域が耳に刺さる感じが気になる。。がしばらく鳴らしていくうちに、落ち着いてきた感じだ。組み合わせてるパワーアンプは、2024/6に制作した差動入力/差動増幅/無帰還式のもの。オリジナルは加藤 大さんの設計。これを差動入力/コンデンサ結合に変更したもの。この部屋のマスターモニタスピーカ GENELEC 8030Bと比較して、定位/左右分離が抜群に良い。なにが影響しているのだろうね。。解明できてない。

システムのチェックに使っている楽曲アルバムは、渋さ知らズの「渋彩歌謡大全」、菊地成孔の「南米のエリザベス・テイラー 」、Chick Coreaの「Return To Forever」、新たにHorace Silverの「Song For My Father」。最後のは単に楽曲が好きなだけだけど。

親父コレクションの鬼太鼓座の「NEW」というアルバム。超大太鼓が大迫力なんだけど。M800-DB+F02408H2、やばいね。80mmに満たない口径で、これだけの表現力。って、文章じゃ伝わらないか。ダブルバスレフという構造