ホゲフガな部屋 2024年12月

[2024年11月]

[2025年01月]

[INDEX]

収納に納めていた、段ボール箱詰めの単行本の箱がえ。段ボール箱10年ちょいしか持たなかった。折りたたみプラケースに入れ替えて、収納のいらない箱を第整理。20年ぐらい保つといいな。僕のほうが、保つかどうか怪しいけど。収納もひよまず納まった。

Mackie ONYX 1640iがTYLAB実験室に鎮座しているけど、Push SWの調子が今ひとつ。経年劣化でゴムが変形して戻ってこないやら。Volumeにガリが発生してるやらで、満身創痍。でも Firewire 96kHz 16chの能力を活かして、この部屋の音響I/Fを一手に引き受ける様になった。イイ感じである。

実家に帰省したので、オリジナルTYLAB実験室の大整理。あれやこれやの空き箱を整理して、、、あんまり変わらず。だが、ラック裏の不要ケーブルを撤去して、机の上を第整理して、普段使いできるようにはなった。ハズ。

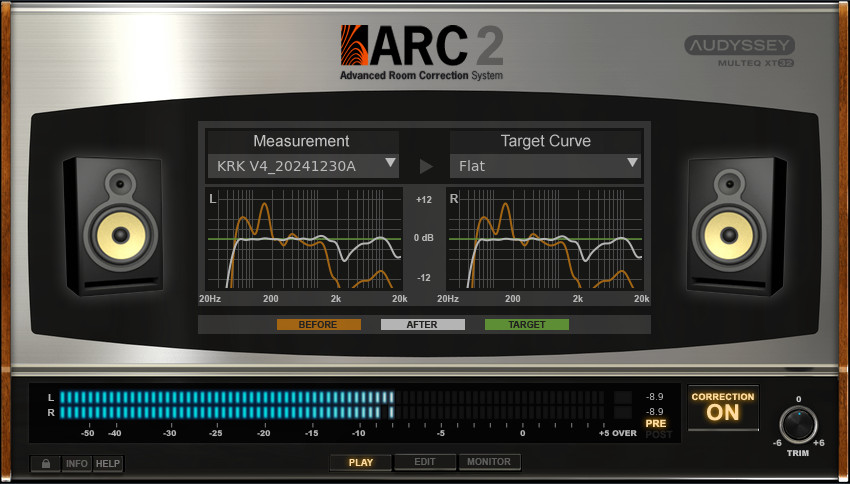

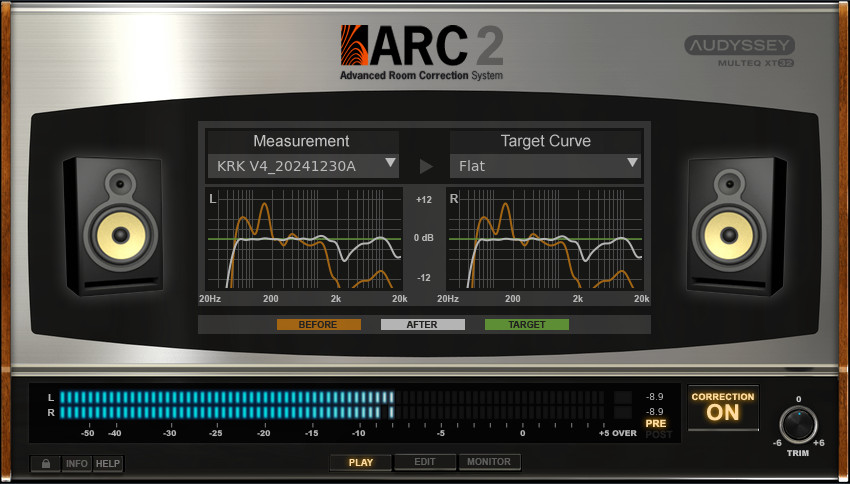

川崎のTYLABに持って行っていた、Mac mini(2011)を移設して、Music Servrがわりに。この部屋にはKRKのV4パワードスピーカが置いてあるのだけど、もう10年以上前のモノ。Mac音場補正ツールのARC2を走らせて、現状を把握。ここしらばく帰省した際には、ブーミーな音をEQで補正して聴いていたのだけど。。驚く結果に。

ご覧の通り、1.5kHzより上が-12dBとダダ下がり、ツイータ系(AMP?ジーっていうてるし)がアカンのだろうね。無理やり補正して、いつもチェックに使っている楽曲を聴いてみる。まぁ、それなりに聞ける様なったかな。良き。

それにしても、空き箱いっぱいあるなぁ。。。中古で捌く際にと。とってあったけど、本体だけで売却しちゃったり、ずっと使うつもりだったり。

Ubuntu Server 24.01 LTSをミニマム構成でインストールして、カスタムFirewallを設定し、PPPoEでインターネットへ公開。redmineのDBやSVNのレポジトリも無事移行完了。むりやりUpgrade繰り返す必要なかったなぁ。終わってみれば。よしよし。

結局、南極、大冒険。。ではなく、家庭内サーバの中身をリプレースすることとした。何をするにものっそりさんだったので、決めた。

後継CPUは、Intel N100に。ASUS PRIME N100I-D D4-CSMという、オンボードかつファンレスなM/Bに、むりやりFANをねじ止めして強制空冷とした。DDR4なSO DIMMには32GBのメモリモジュールをおごった。PCIe Slotには、追加のEther Port。2.5GbEのものしか見つからなかった。ストレージは、手持ちのM.2 NVMe SSD 1TBをおごった。これでしばらくは安泰? 電源ユニットはそろそろ8年選手のクロシコ製SFX電源。まぁ大丈夫だろう。替えるとしても、またクロシコ製が選択肢に入る。

現時点で、ハード工作関係の作業は、ThinkPad X1 Carbonの第5世代マシンを使って作業している。が、無理やりWindows10から11へ移行したのもあってか、エクスプローラでのファイルアクセスが引っかかる(しばらく無応答が続く)こと多数。そろそろ世代交代したいところだけども、時期が悪い。第13世代のX1 Carbonはプレビュー機種しかラインナップなし。

そこで、GNU Radio動かすために導入したMiniPC MINISFORUM製X400 Ryzen 7 PRO 4750Gを載せている。が、遊んでいるので、これに移行しようと考えている。高性能なNVMe SSDに載せ替えてあるので、おそらく快適だろう。メモリは16GBなので、増強したいところ。GNU RadioはMacBookProのM2 MAXがパワフルすぎるので、Macで動かしている。

NVMe SSDへのWindows11のクリーンインストールが終わったところで、力尽きる。元々SATA SSDへのインストールだったから。

長いこと運用していなかった家庭内サーバのメンテナンスを決行。Ubuntu 16.04 LTSなんてのを使っていたので、最新化する。一筋縄ではいかなそうな予感。

18.04LTS 案の定、、ARM環境様のcross環境が引っ越しできなかったので、一旦purge。こんなの入れていたの忘れていた。ひとまず、18.04 LTSに引っ越し完了。redmine関係で、ruby mysql2 gemのバージョン依存があった。mysql2 0.4.10をinstallした。

20.04LTS これまた嫌な予感。mysqlがホゲホゲ。。redmineがホゲホゲ。

24.04 LTSまで Updare完了したが、redmineが公式リポジトリから消えてしまったのね。シクシク。マニュアルでインストールを頑張る。SSHdがRSAを受け入れないとか、、いろいろハマりポイントあり。結局、12/15日もこの作業継続して、何とか終了

2017年ごろに構築したサーバで、色々と古臭い構成なので、更新したいところ。

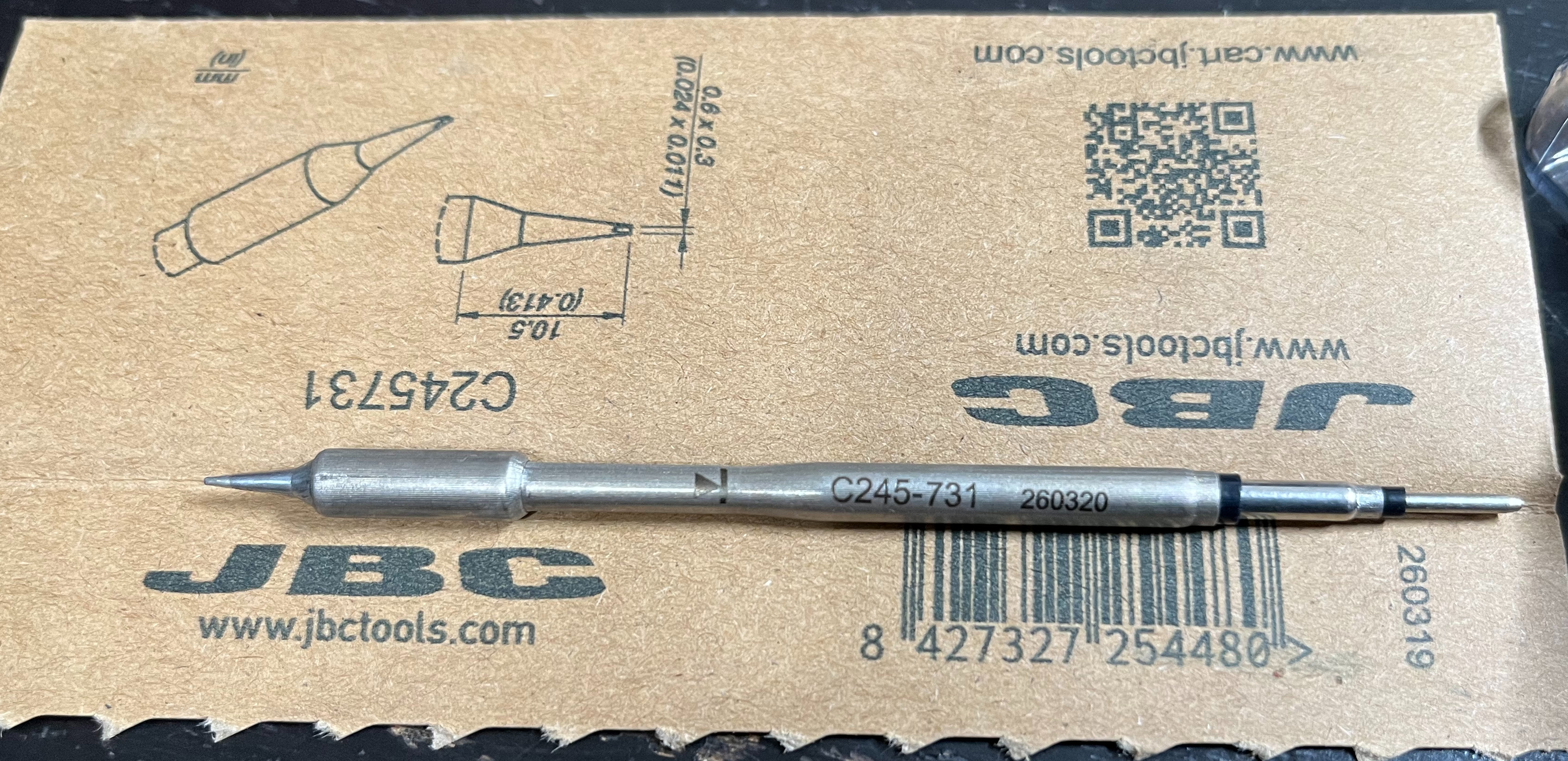

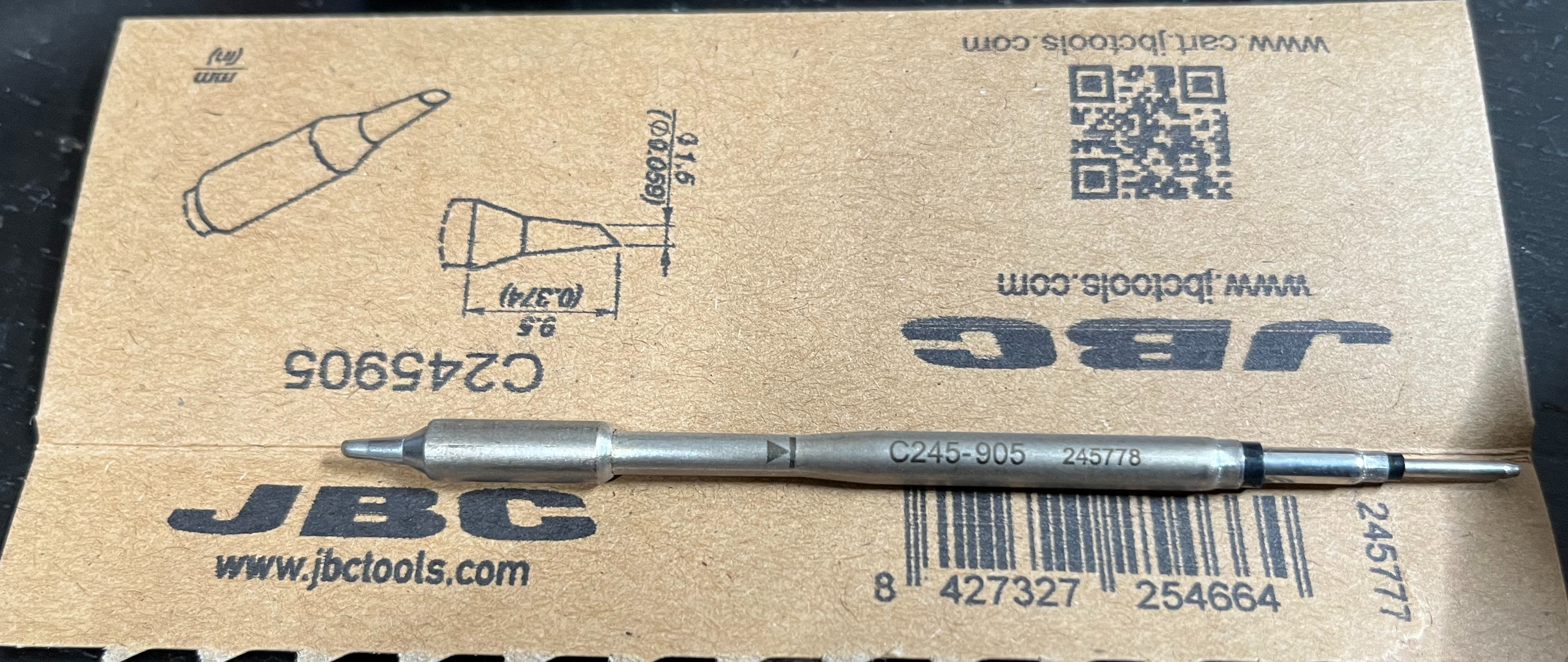

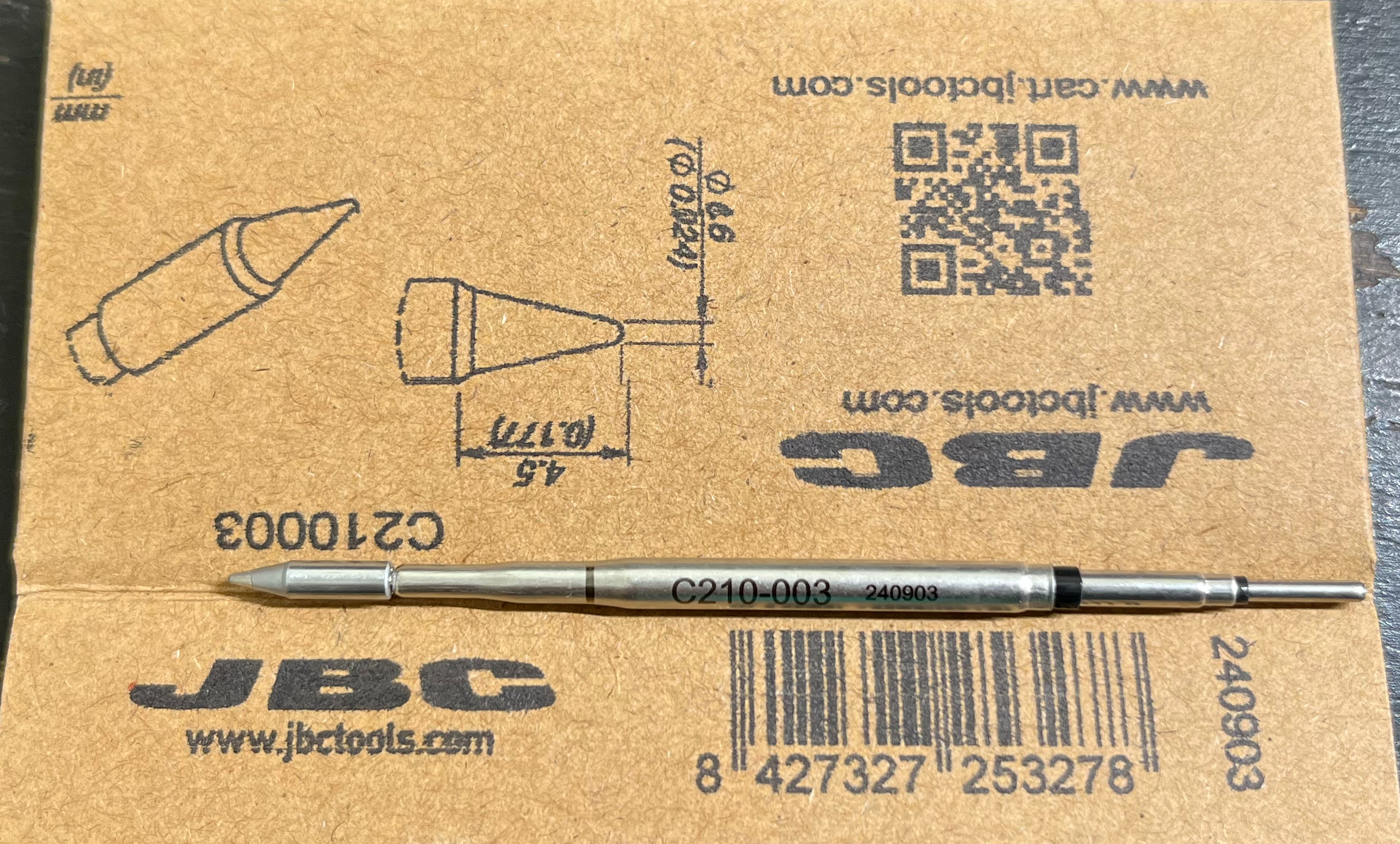

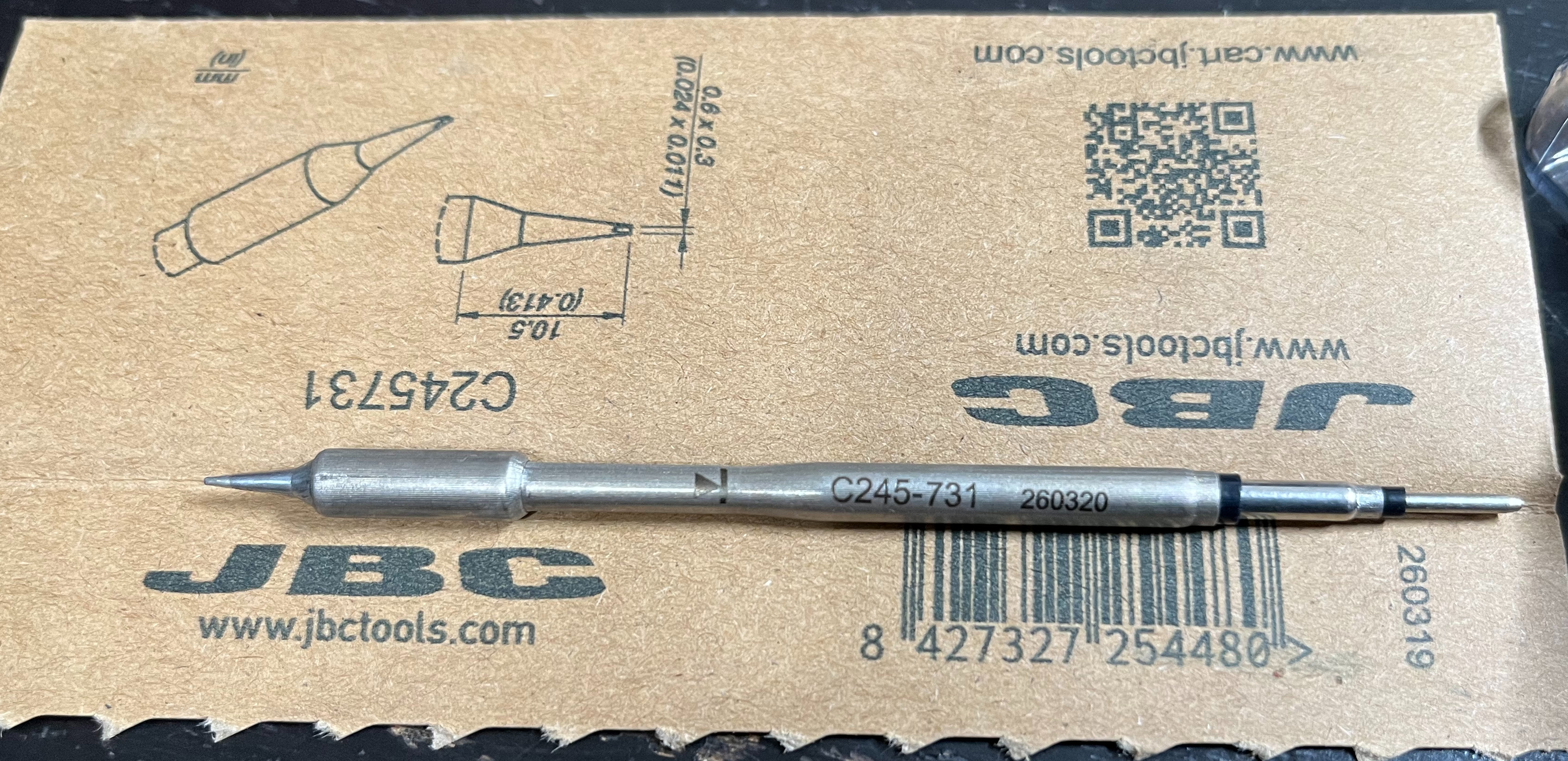

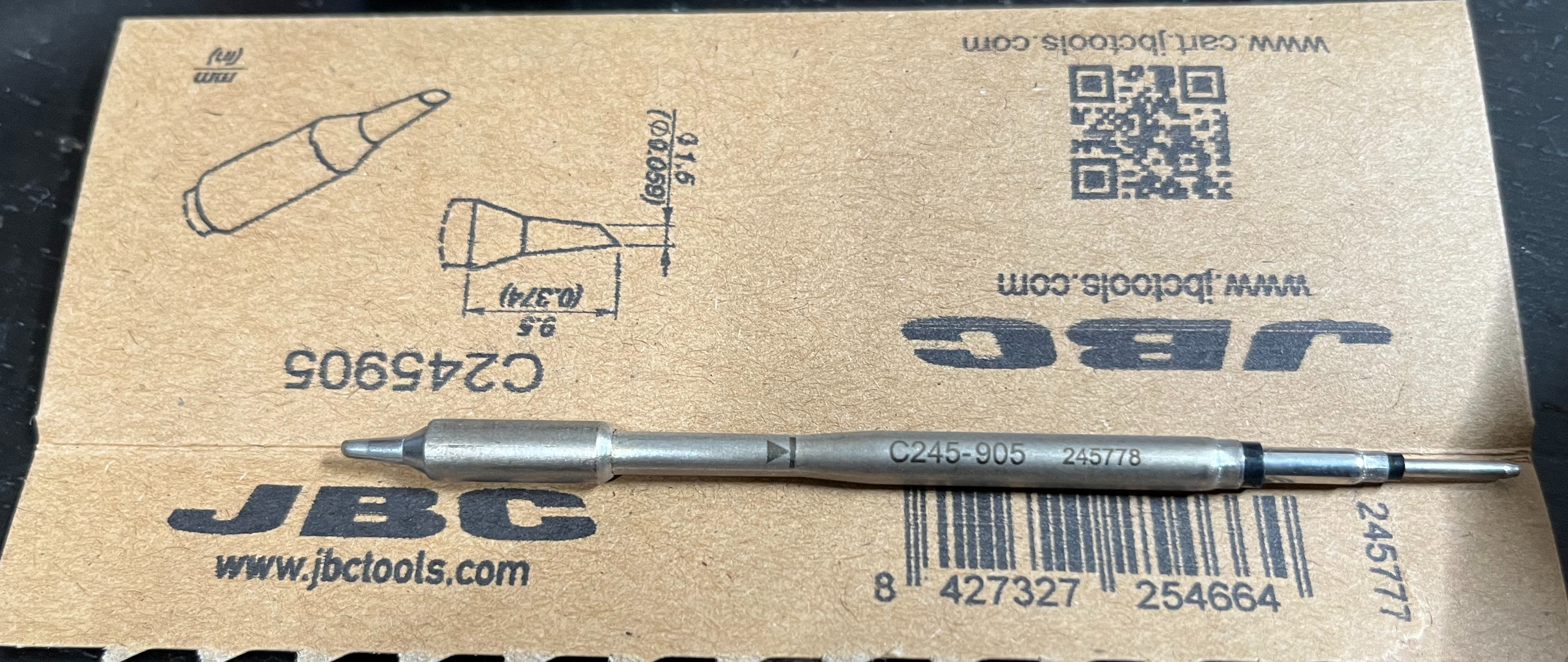

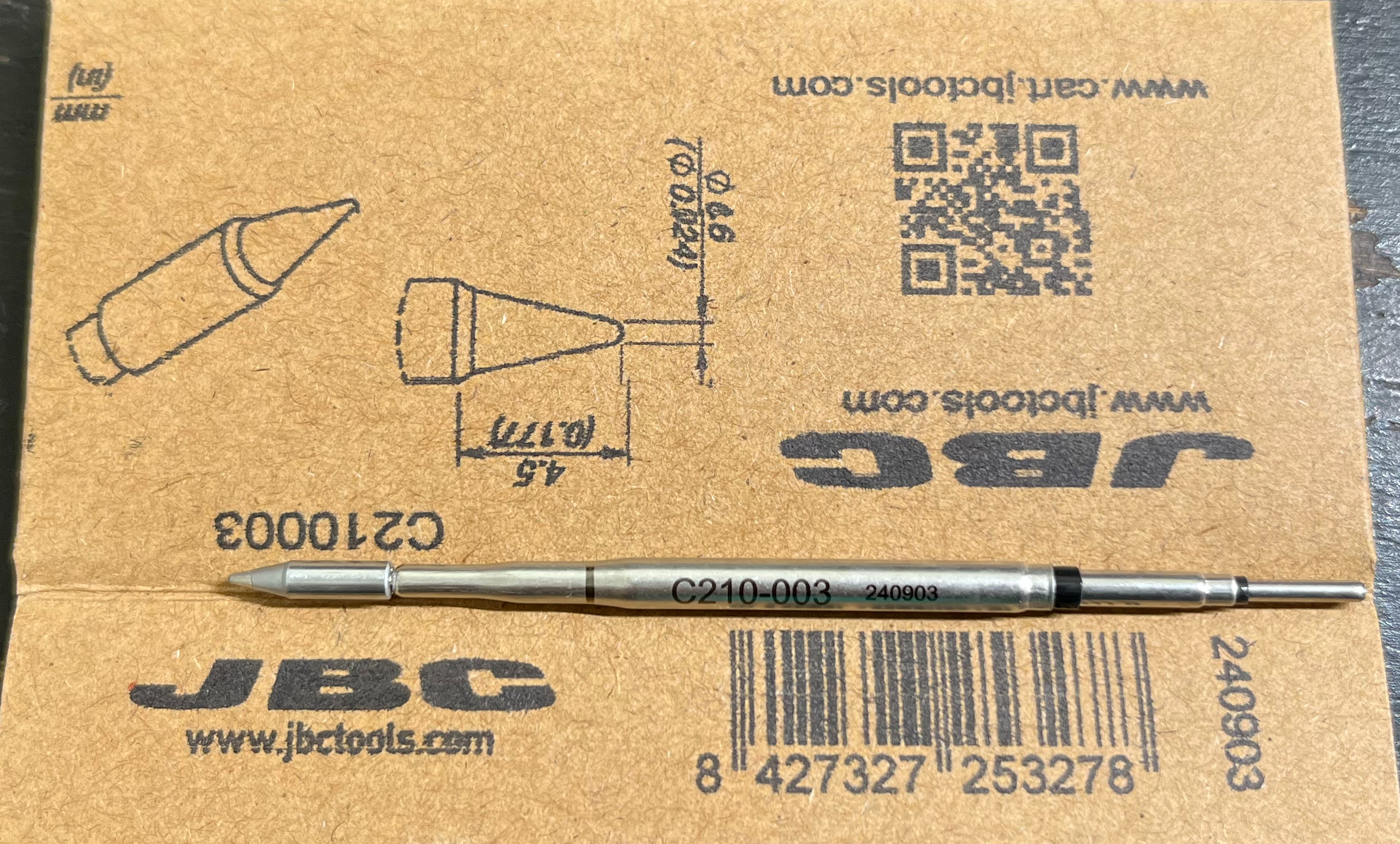

ポーランドのTMEから荷物が届いた。さっそくコテ先のパッケージを開封してみた。例のシリアル番号をチェック。今回購入した物品に関しては、C245は1つずれ。C210は同じ番号が入っていた。製造ラインのどこかでずれたのでしょうね。なんてこったい。それとも、そういうものなのか?

買取品の見積もり査定を確認しに行ってきた。まさかのGTX1080が性能基準未達と判定されジャンク扱いとな。面倒なので、ジャンクでOKしてきた。帰ってから、製品仕様確認したら、サイレントモードの設定があった。まさか、これでは? ベンダツール使わないと切り替わらなかったハズ。。あたりジャンクを掴んだ人はラッキーだね。いまさらGTX1080は、、だけど。OCモード1847MHz、サイレントモード 1733MHz。およそ10%ダウンのクロック

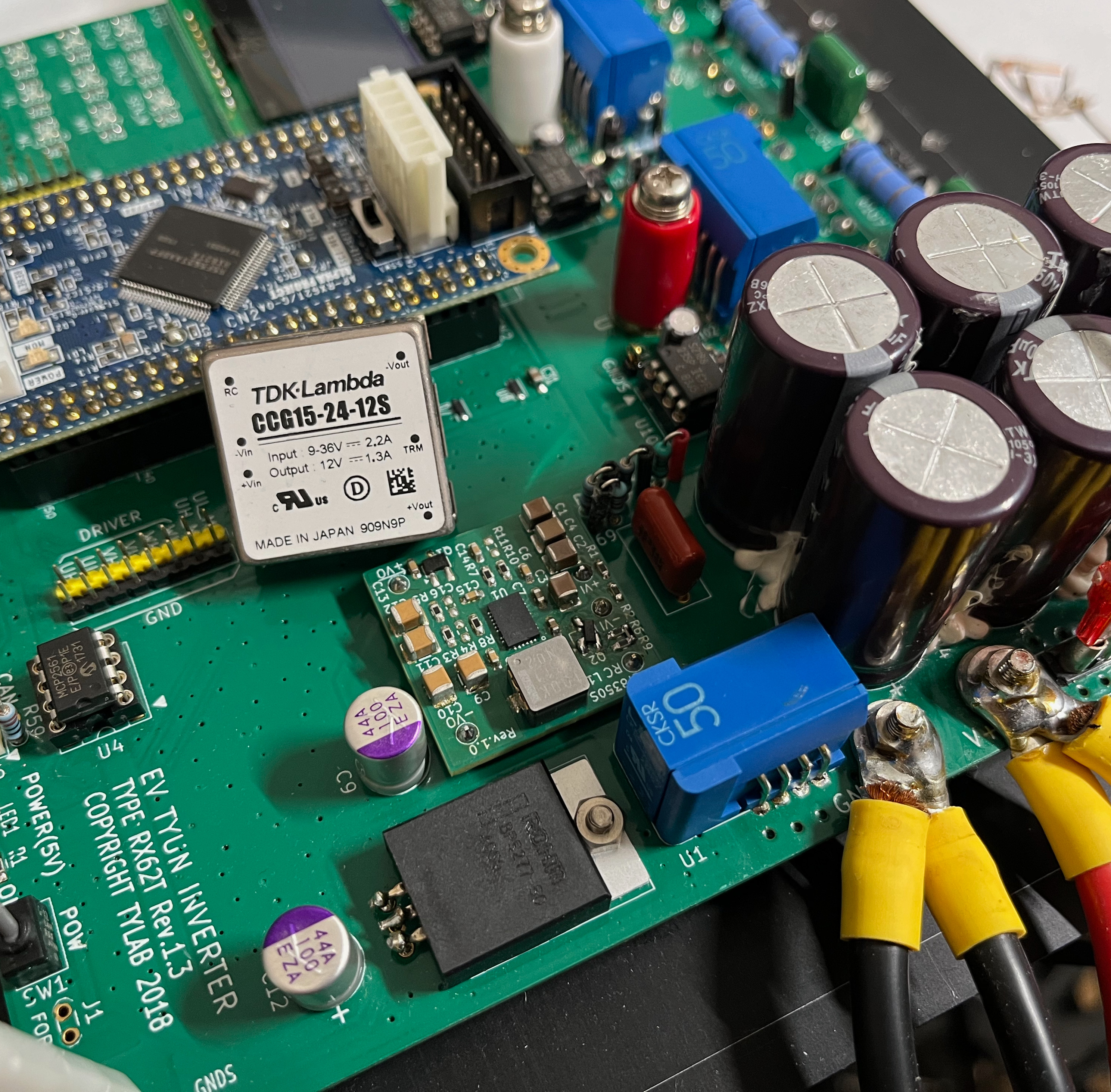

RX62TからRX72Tへの変換ボードを実装すると、MAIN基板にあるデバックコネクタにロジアナプローブが刺せなくなる。解決策として、基板位置シフト用の変換基板を設計。JLCPCBに発注。片側のCNのシルク表示が180度ずれているのを発見したが、後の祭り。ジャンパ引き出す際は、気をつけるようにすべし。送料込みでトータル600円以下。お安くなったものだ。

じゃまっけなミドルタワーPCをバラして、中古屋さんの買取に出してきた。査定は後日ということだった。GTX1080, GTX980, GTX570, i7-3770KとMBとDDR3 4Gx4。前の2点だけがまともに値段がつきそうで、残りはジャンクで10円/個らしい。まぁそんなもんでしょ。

RX62TtoRX72Tの変換基板の組み立て。いいコテ先と熱回復の良いハンダゴテはやっぱり、作業していて気持ちがいい。使い倒すぞ。

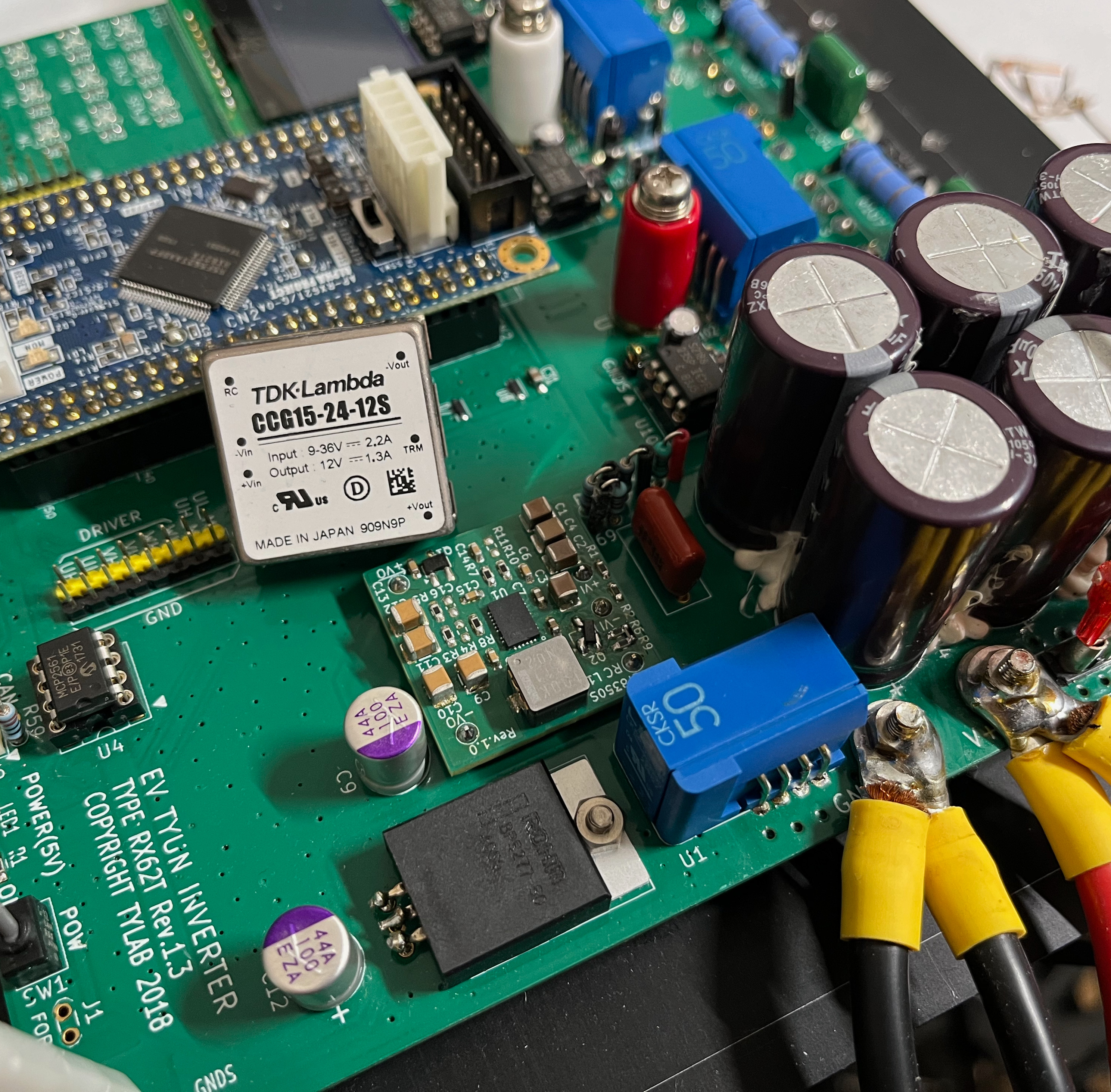

12Vを生成するBuckBoostコンバータを、実機にインストール。元々実装してあったDCDCコンバータの取り外しにちょっと苦労したけど、デカいコテ先が大活躍。吸い取り線を大量消費しながら、無事外れた。210umは伊達じゃ無い。。

懸念されていた外形サイズも、クリアランスとれていて、問題なし。よかった。4.5V程度までの電圧垂下に対応できるようになった。OKOK

届いたコテ先カートリッジを眺めながら、仕事をしていると、使い勝手を考えると、もう少し形状ラインナップを増やしておきたい念にとらわれる。。こうなると、コテ先探しの旅になる?というのも、国内代理店の通販サイトでは「品切れ」しているので。これは困る。ラインナップも限定的なようだ。

ググってみると、TEMという販社が海外シッピング対応している模様。ポーランドの会社なんだけど、日本語ページも完備しており、便利に買い物ができる。在庫数も注文ページで表示されており、頼もしい。APAC担当の日本人スタッフがいらっしゃるようで、メイル連絡いただいた。ちょっと驚き。

コテ先カートリッジの本格ラインナップを目指して、次のものをオーダーした。

これだけ揃えば、今後10年は安泰か。

いやっほい、ポチ。した結果が、本日届いた。コテ先のカートリッジの梱包が、簡素化されており、ちょっと期待はずれ。プラケースから紙梱包に変更されていた。後片付けの際に、あつあつのコテ先を安全に仕舞えるのが良かったのだけど。

メーカのWebページをよく探すと、「エコ(環境配慮)JBC新カートリッジパッケージ」なるページを発見。2020年9月以降に導入とあった。ほほぅ。

うちに届いた現物は、C245-911, C245-962, C210-014の3本が旧型のプラケース梱包だった。紙パッケージに移行するまえに、プラ台座梱包を経ているはずだから、売れてなかったのだろうね。

ところで、この写真、違和感ありませんか?

シリアル番号が、レーザー刻印されているのですが、パッケージと1番違い。他のものは同じ番号がついていたのだけども。スペインクオリティ?

正常なパッケージ印刷と刻印

T210-Aグリップを注文したのだが、現物はT210の刻印。-Aは、刻印も-Aになっているハズなのだが。個装箱のラベルのシリアル番号が、テプラで修正されていて、なんだかな〜。ところで-A付くと何がかわるのかな。。

TYLABではず〜っと昔から、HAKKOのFX-888というハンダゴテを使っている。ステーション型のアナログ温度調節タイプの製品。いつから使っているのか忘れたけど、2012年に販売終了しているから10年以上前からか。HAKKO社のFX-888製品ページ

先日作った4層Pt基板はベタ層を広く取っているので、半田付に四苦八苦していた。しばらく前に職場で出会ったJBCのハンダゴテの熱の立ち上がりの良さに感動していたので、、TYLABでもお迎えしようと考えるようになっていた。

心変わりしたらなば、コテ先をどうするかに移りまして、悩みに悩んで暫定ラインナップはこんな感じになった。お気に入りはC210カートリッジのコンパクトなコテ。

うきうきしながら、職場で仕事をしていたならば、販売店から着電。なにやら10万以上の個人購入者には、購入確認している。とのことだった。クレジット決済だったので、不正利用防止のため?だったのか、なんなのか。まぁ、個人でこのラインナップを購入する人は多くはないね。

JLCPCBに頼んでいた基板が到着した。OCS NEPで配送を依頼した今回は、11/25注文、11/28製造完了、12/3到着。都合9日で入手出来たわけで、基板設計入れても10日間。手配線する時代はもう終わったのかな。感無量。ちなみに、LT8350Sの基板の場合は、11/17注文、11/22製造完了、11/26到着。都合10日で入手完了、あれ、DHLよりOCS NEPの方が早かったりする? そんな〜。次からはOCS NEPかな。あればだけど。

朝から評価用のジグをユニバーサル基板で製作。ジグはできたので、動作させてみるのだが、なんだか様子がおかしい。どうおかしいというと、RC端子の設定に関係なく出力されているようだ。

どうやら、何か間違いを犯している。RC端子からLT8350SのLOADENを制御するNPN Tr.の動作が意図しない動作している。あ〜やらかした。回路シンボルとPADシンボルとのPIN番号アサインが間違っていた。回路シンボルの選択をミスった。。1,2,3pinの並びが、本来B,E,Cでないといけないのが、B,C,Eで設計されていた。それは動かないはずだ。やっちまった。しょうがないので、デバイスを裏返して、リードを反対に曲げて、無理やり実装した。トホホ。

No.1基板を使用して、各入力電圧での効率を測定した。メーカデータシート通りの効率が得られている模様。これは良き。Buck, Boost動作の切り替えもスムーズに出来ている様だ。素晴らしい。

[2024年11月]

[2025年01月]

[INDEX]